Pesca

Famiglia: Rosaceae

Genere: Prunus

Specie: Prunus persica (L.) Batsch.

La pesca: cos’è e storia

La pesca è il frutto del Prunus persica ed è una specie originaria della Cina, dove tutt’oggi è ampiamente coltivata.

Questo frutto viene coltivato nelle zone con clima temperato-mite e, a livello mondiale, i maggiori produttori sono Stati Uniti, seguiti da Italia, Spagna, Grecia, Cina, Francia e Argentina. In particolare in Italia le regioni maggiori produttrici sono Emilia-Romagna, Campania, Veneto e Lazio.

Tipi di pesca

Esistono diverse specie coltivate del genere Persica, tra cui:

– Persica vulgaris Mill. (= Prunus persica (L.) Batsch.) che produce frutti con buccia tomentosa, adatta al consumo fresco o per l’industria;

– Persica laevis DC (= Prunus persica var. necturina Maxim., Prunus persica var. laevis Gray) è il pesco noce o nettarina, che produce frutti glabri da consumo fresco.

Le cultivar di pesco, in relazione alla specie di appartenenza e al tipo di prodotto fornito, vengono distinte in pesca da consumo fresco, pesca nettarina e pesca percoca (da industria).

La pesca da consumo fresco

Le pesche da consumo fresco vengono distinte in cultivar a polpa gialla (dalla polpa succosa, sapore dolce e pelle vellutata) e a polpa bianca (dotate di buccia vellutata e profumata, dall’interno pallido e di consistenza filamentosa).

Tra quelle a polpa gialla ricordiamo: Earrly Maycrest, Queencrest, Maycrest, Springcrest, Spring Lady, Springbelle, Royal Glory, Flavorcrest, Redhaven, Rich Lady, Lizbeth, Red Moon, Red Topo, Summer Rich, Maria Marta, Glohaven, Pontina, Romestar, Elegant Lady, Suncrest, Red Coast, Symphonie, Franca, Sibelle, Cresthaven, Roberta Barolo, Bolero, Fayette, Promesse, Sunprice, Aurelia, Early O’Henry, Padana, Calred, O’Henry, Guglielmina, Parade, Flaminia, Fairtime.

In quelle a polpa bianca rientrano: Primerose, Springtime, Alexandra, Felicia, Anita, Iris Rosso, Maria Grazia, Daisy, Alba, Bea, Redhaven Bianca, Maria Bianca, Fidelia, White Lady, Rosa del West, Maria Rosa, Rossa San Carlo, Maria Angela, Tendresse, Toro, Dolores, K2, Regina Bianca, Duchessa d’Este, Maria Delizia, Tardivo Giuliani, Michelini, Regina di Londa.

La pesca nettarina

Le nettarine sonocaratterizzate dall’avere una polpa dura e soda, a tratti croccante, e una pelle liscia e anch’esse possono essere distinte in cultivar a polpa gialla e a polpa bianca.

Tra le cultivar a polpa gialla ricordiamo May Glo, Lavinia, Armking, Rita Star, Maria Emilia, Supercrimson, May Diamond, Red Delight, Weinberger, Gioia, Early Sungrand, Big Top, Spring Red, Firebrite, Maria Laura, Independence, Flavor Gold, Pegaso, Maria Carla, Red Diamond, Antares, Summer Grand, Flavortop, Stark Redgold, Nectaross, Maria Aurelia, Venus, Maria Dolce, Orion, Sweet Red, Caldesi 84, Royal Giant, Sirio, Scarlet Red, Fairlane, Tastyfree, Caldesi 85, California.

Nella cultivar a polpa bianca rientrano Silver King, Caldesi 2000, Caldesi 2010, Silver Star, Silver Moon, Caldesi 2020.

La pesca percoca (da industria)

Tra le pesche da industria (o pesche percoche) ricordiamo Federica, Tirrenia, Loadel, Villa Giulia, Romea, Villa Adriana, Tebana, Adriatica, Lamone, Villa Ada, Babygold 6, Villa Doria, Carson, Vivian, Andross, Jungerman, Babygold 9, Merriam.

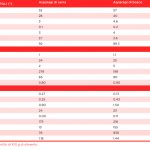

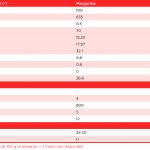

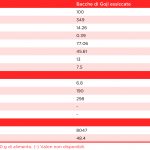

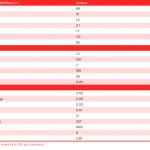

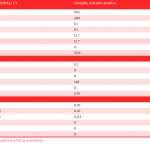

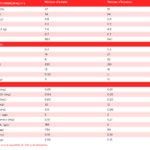

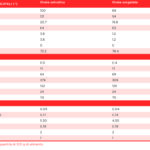

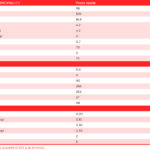

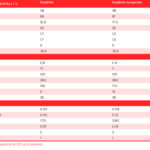

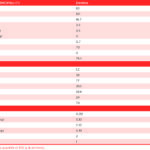

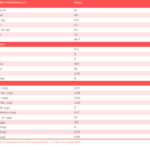

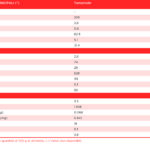

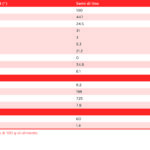

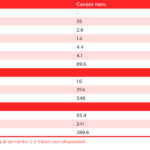

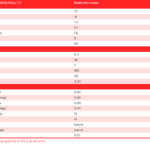

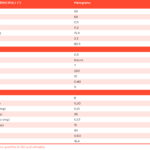

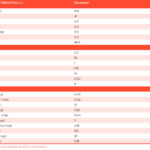

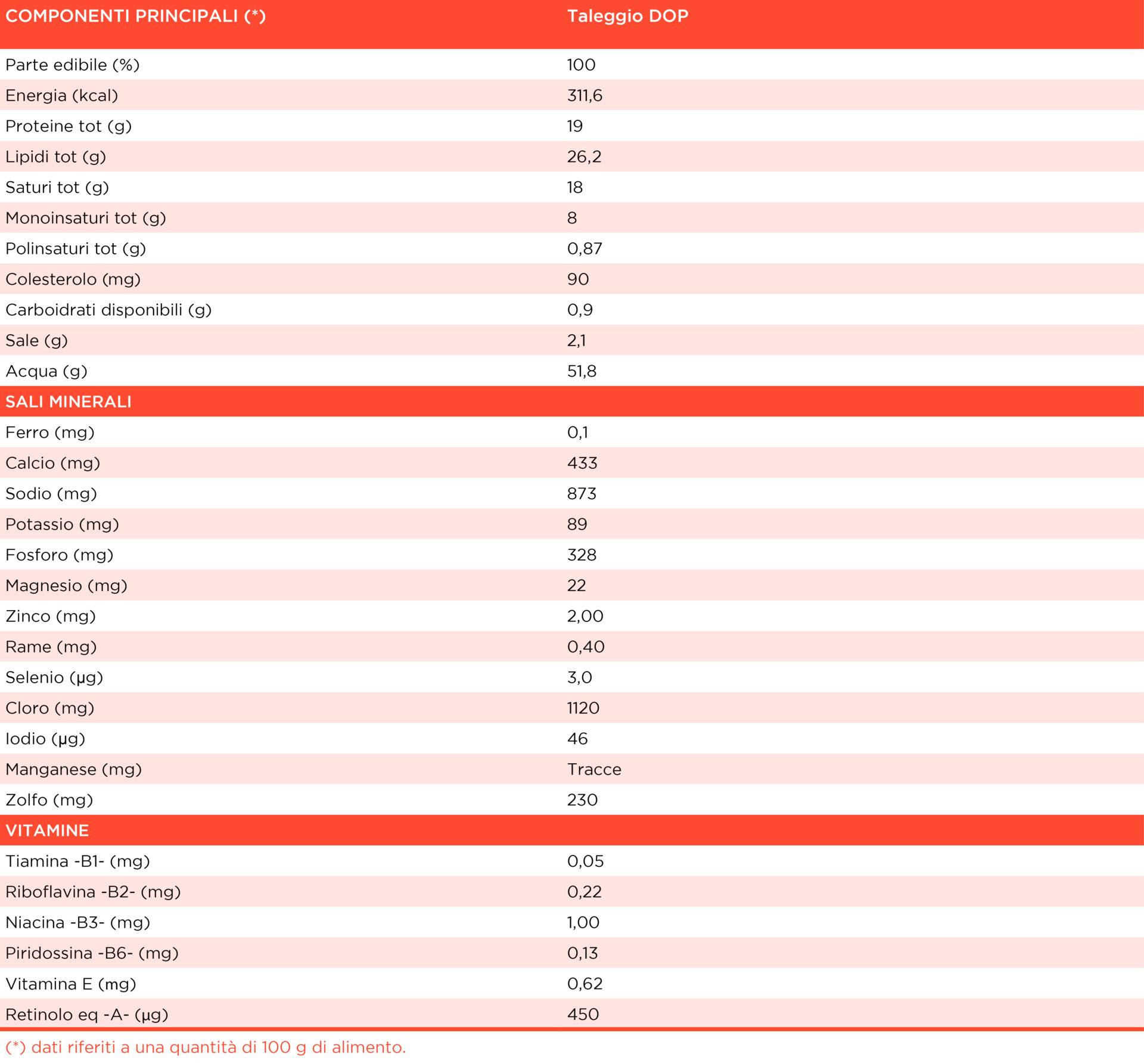

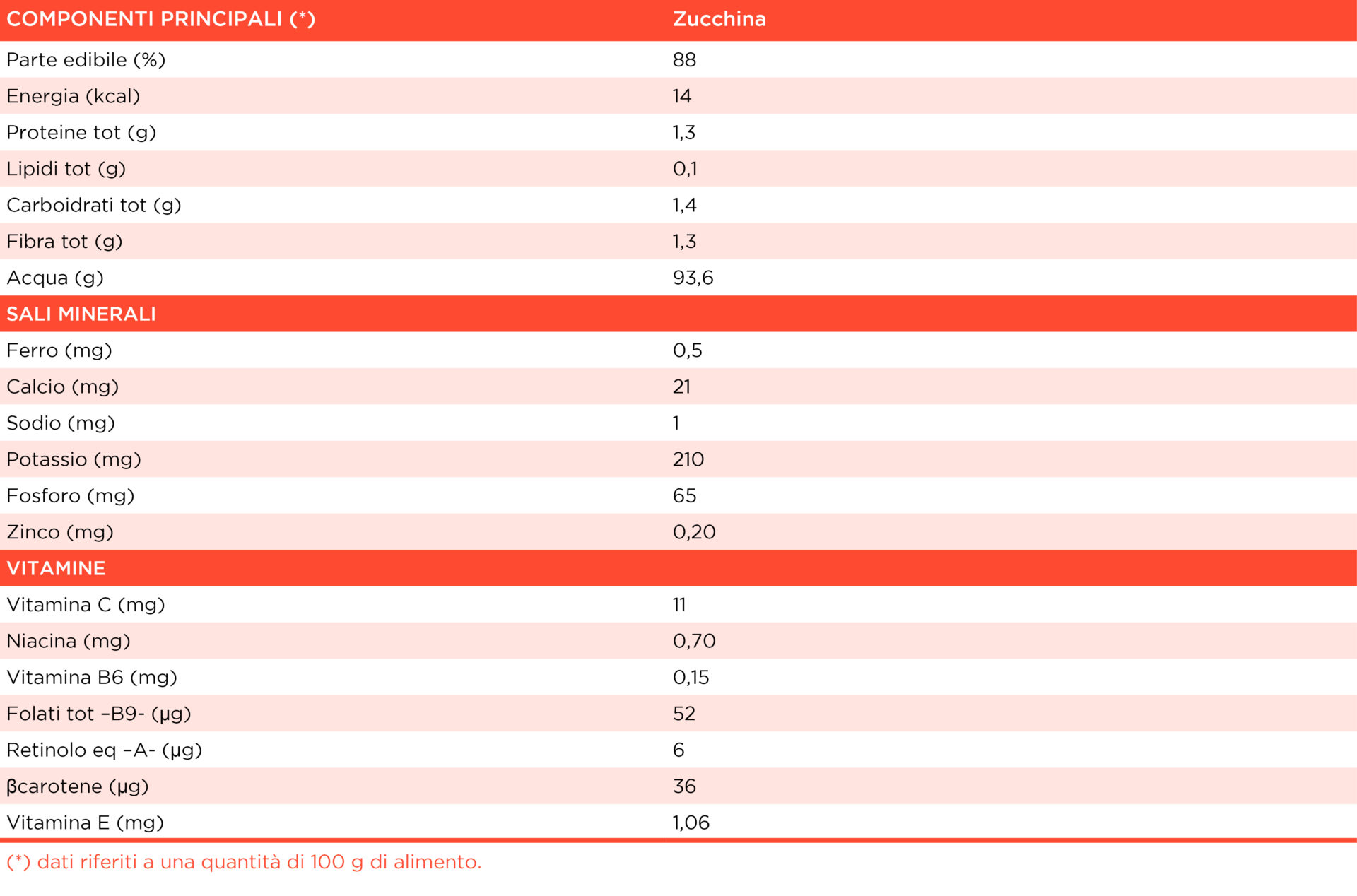

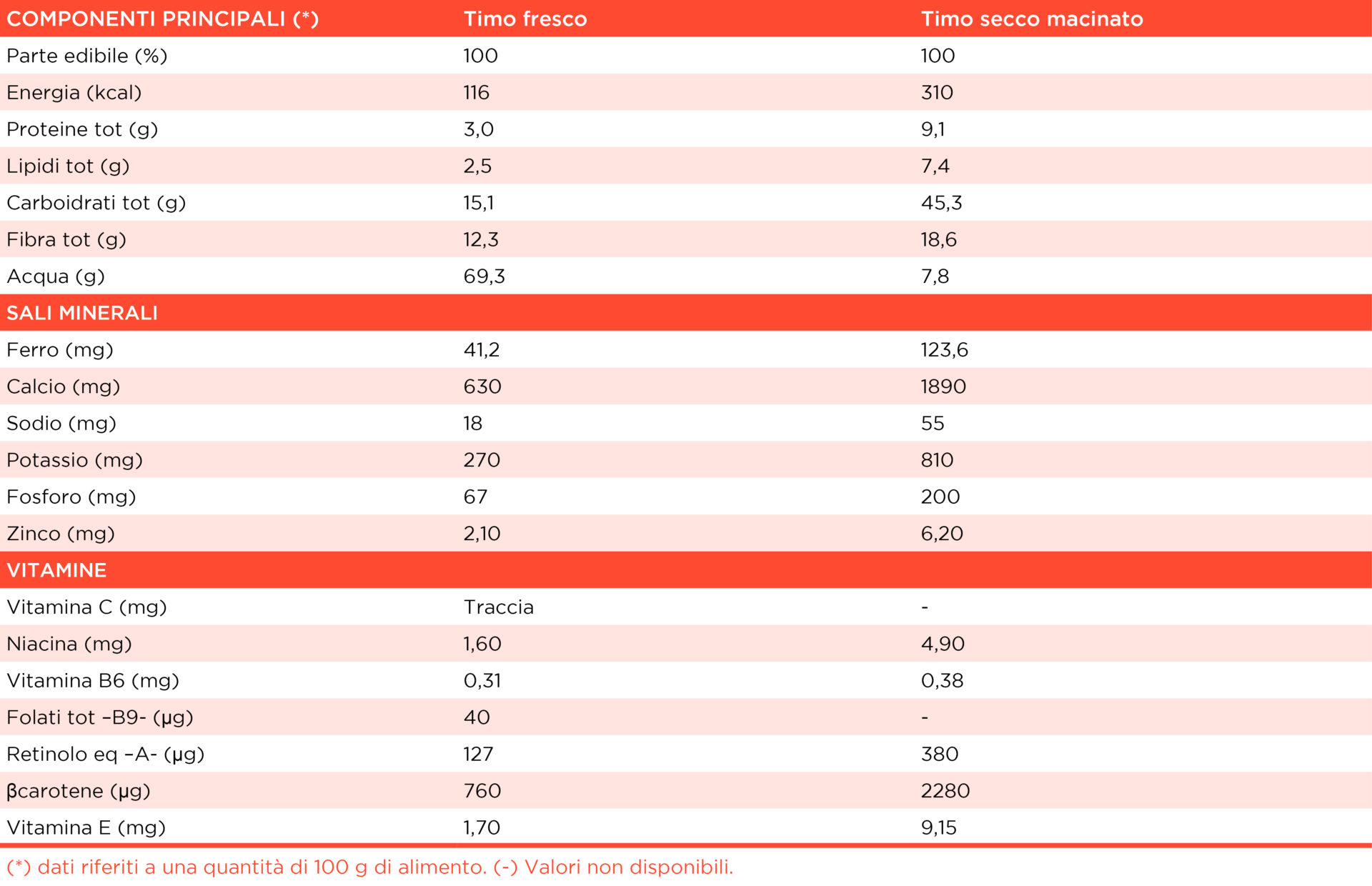

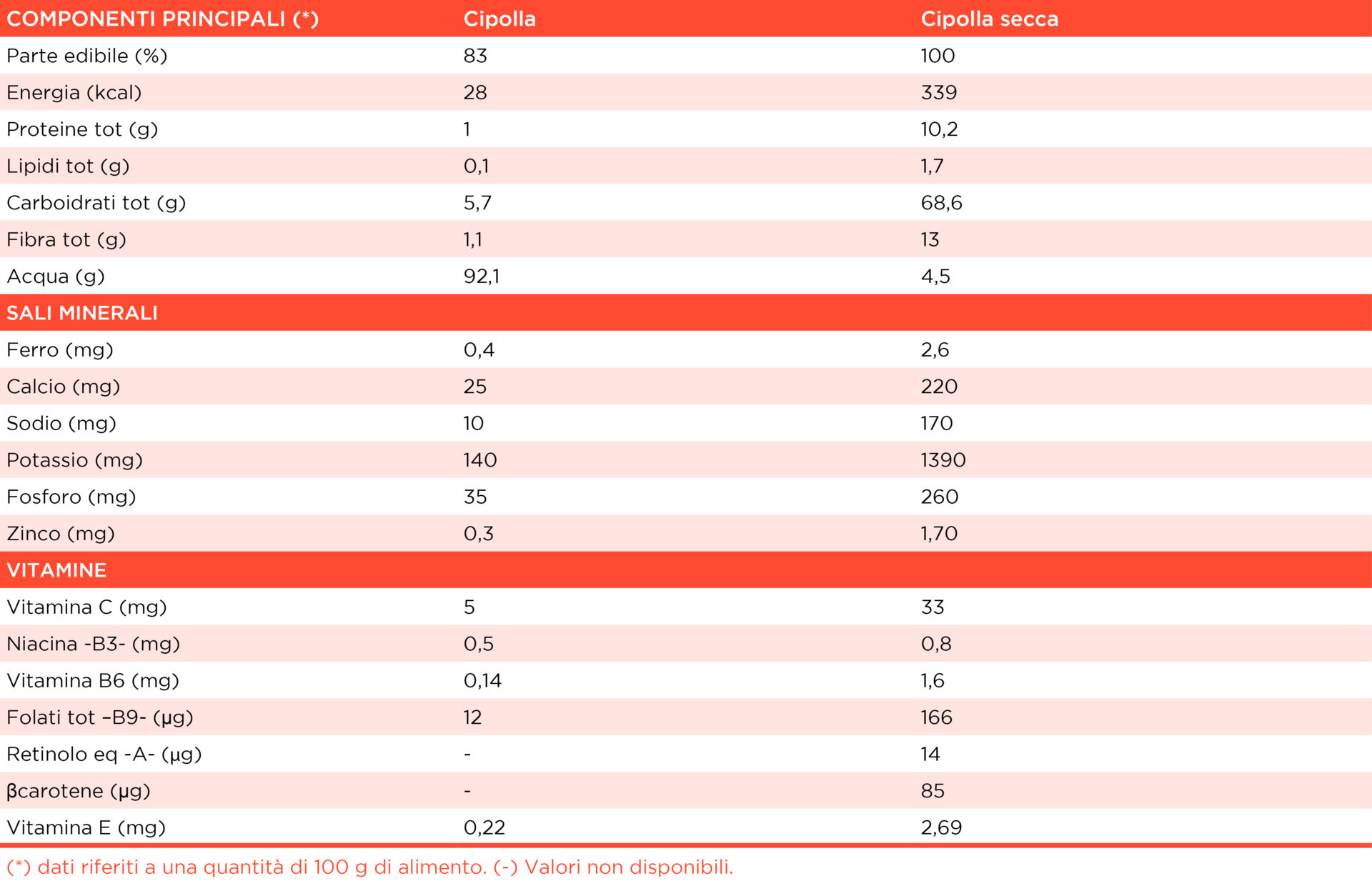

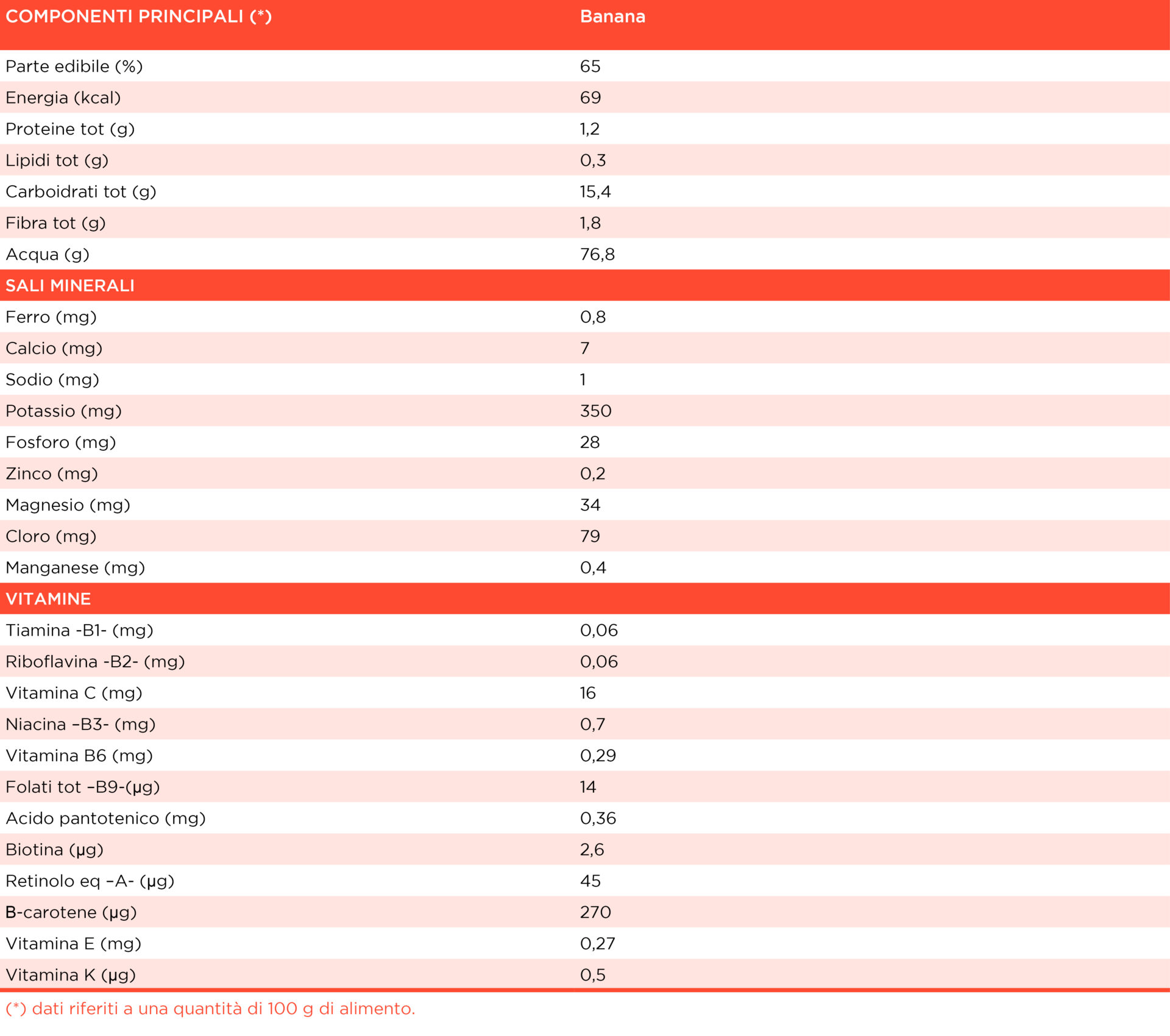

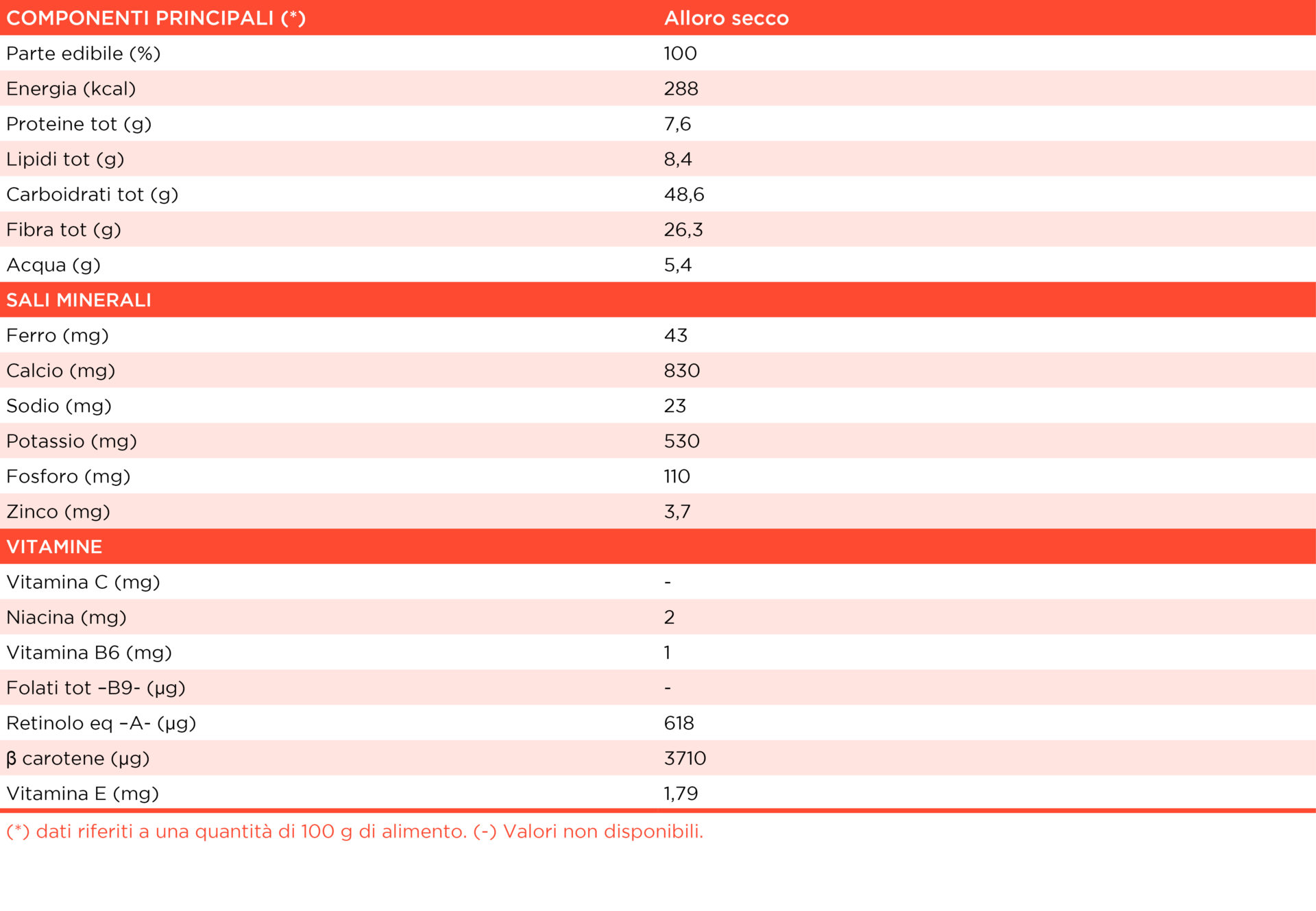

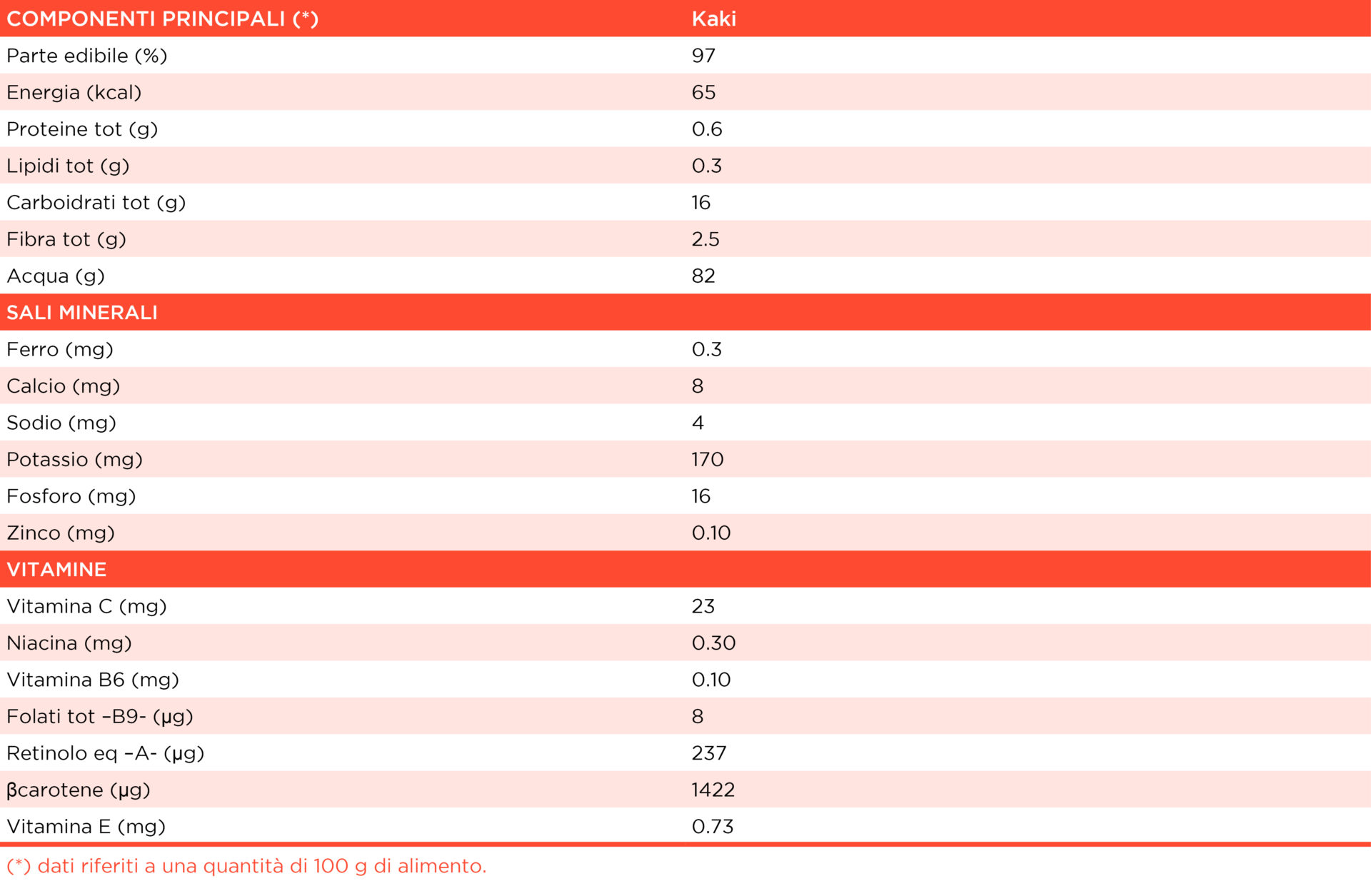

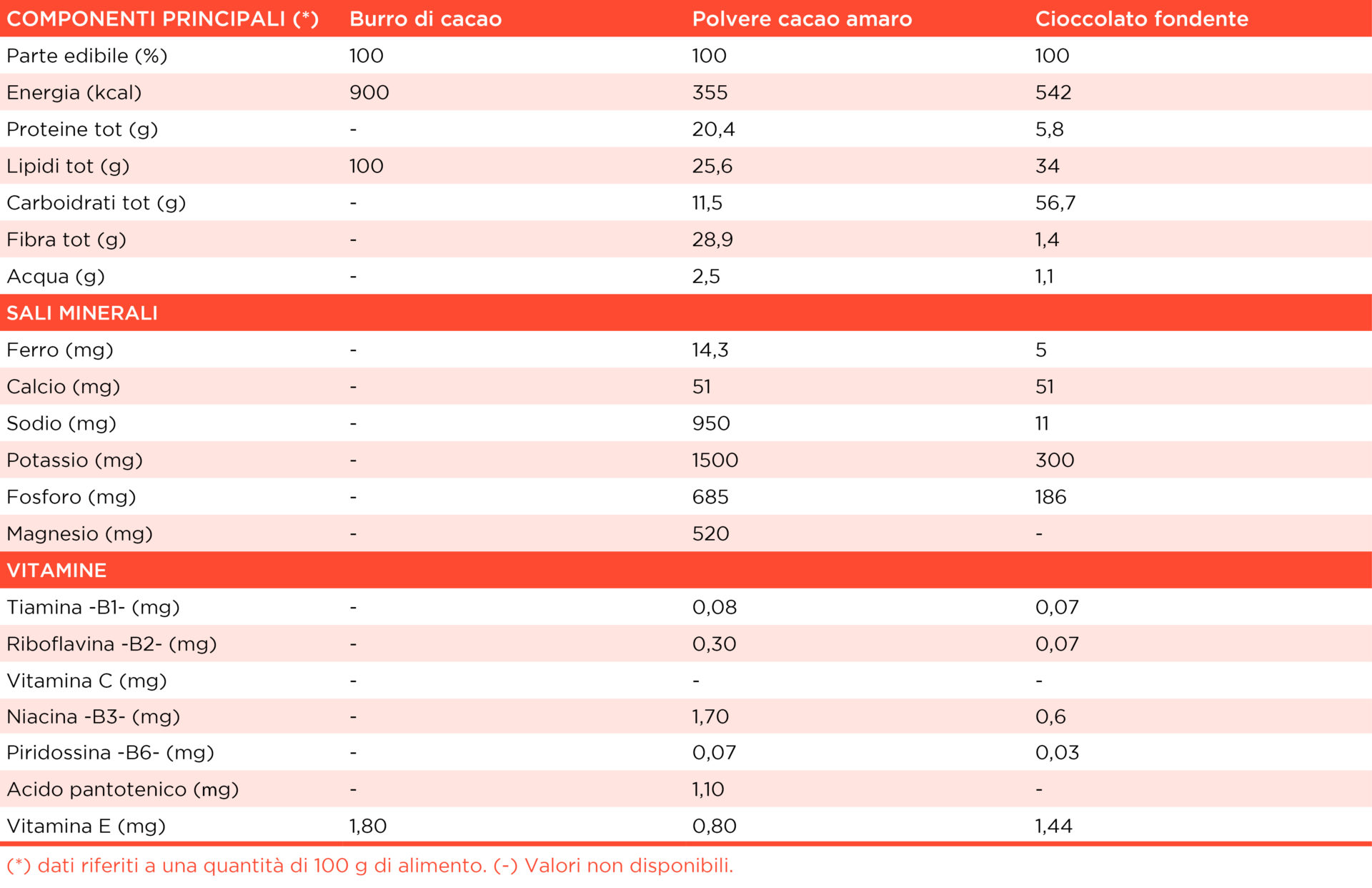

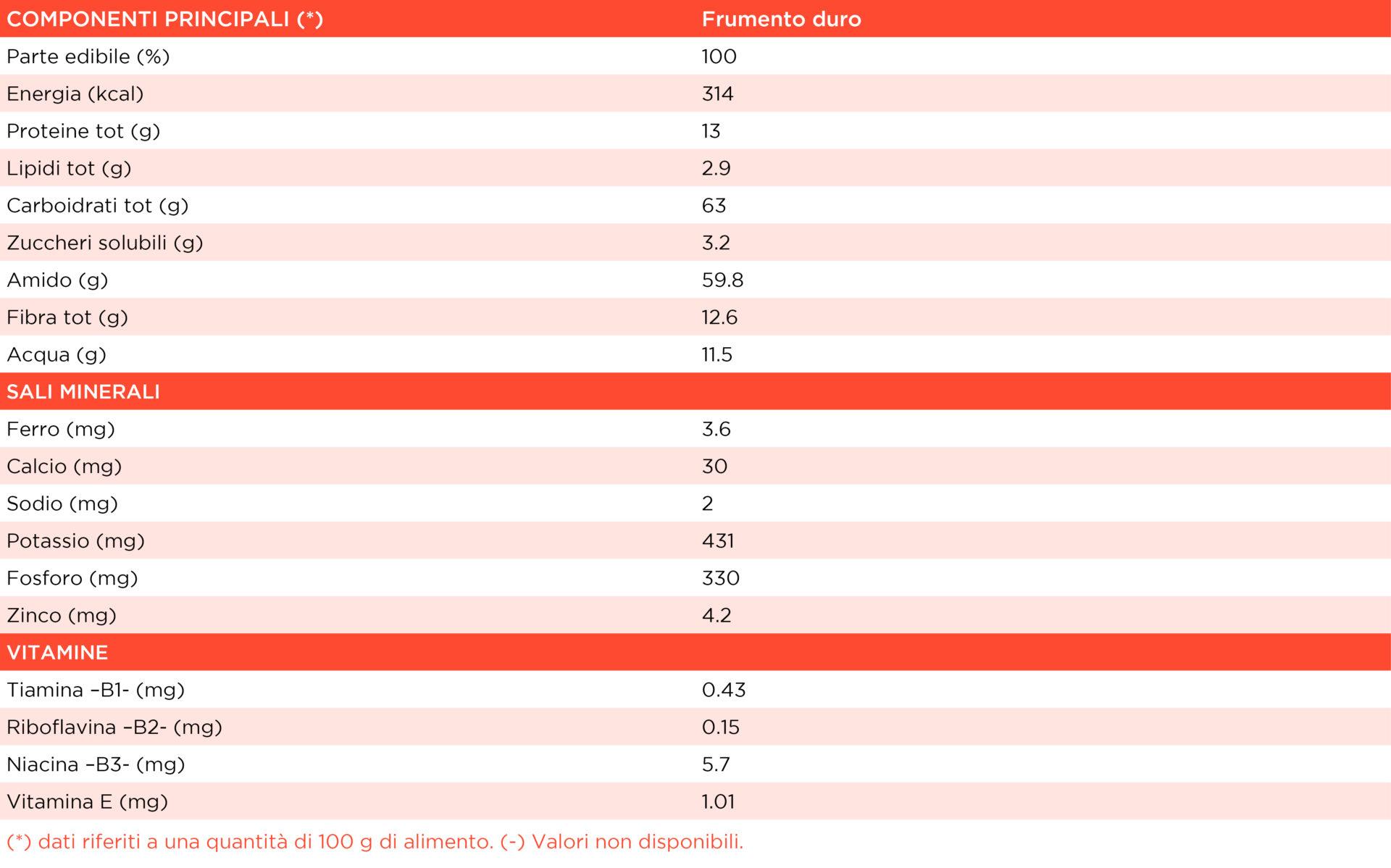

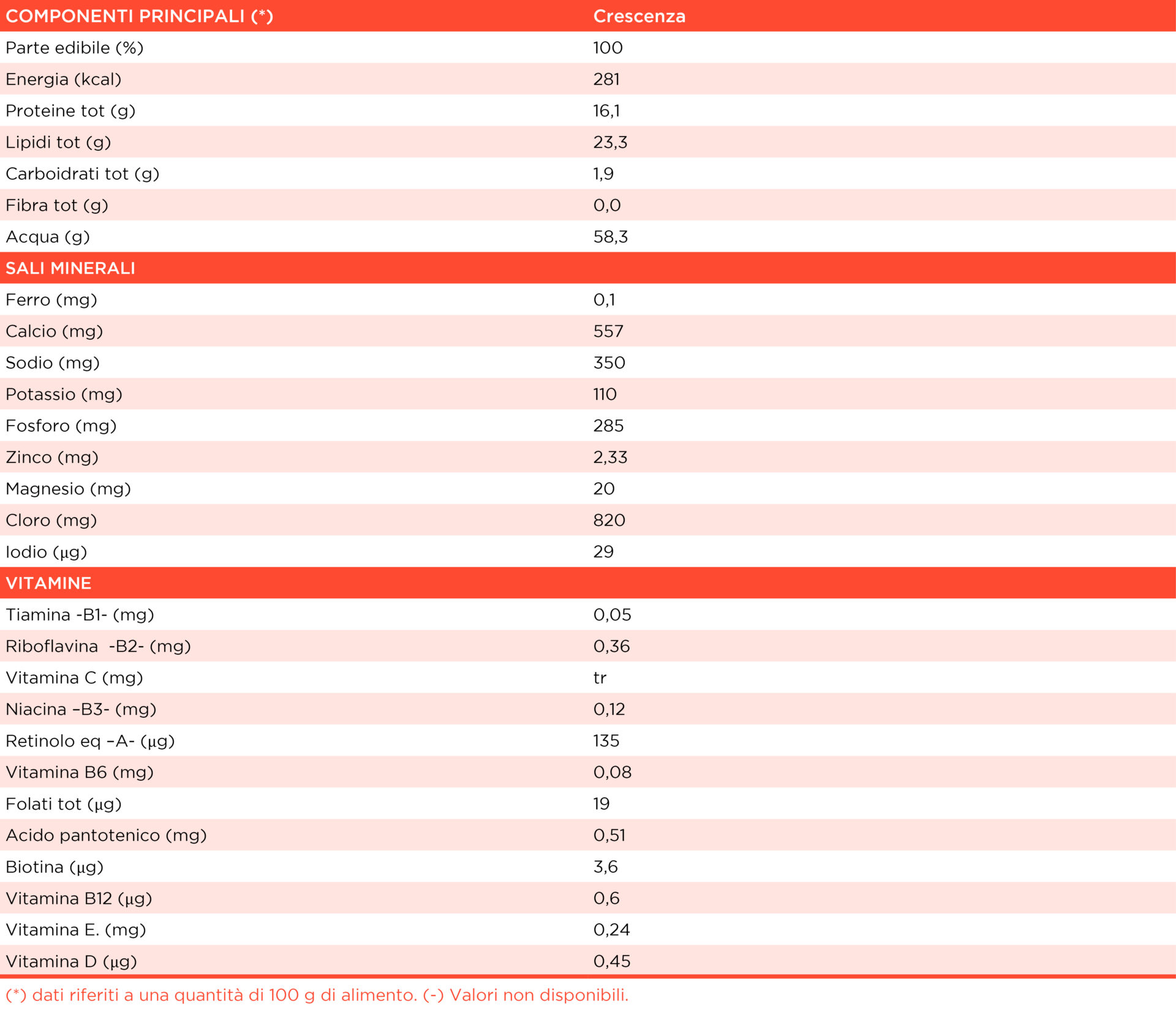

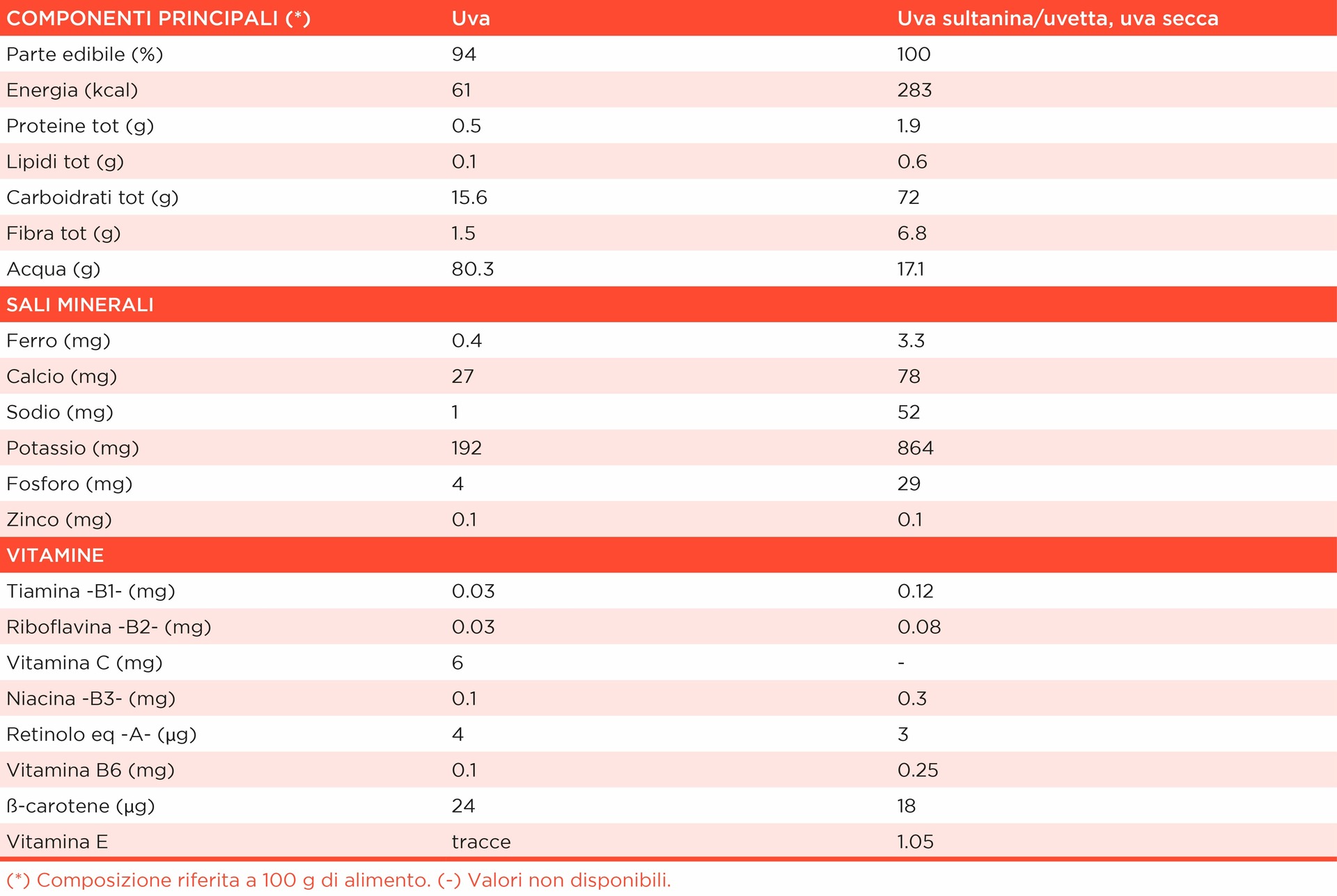

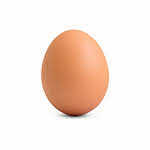

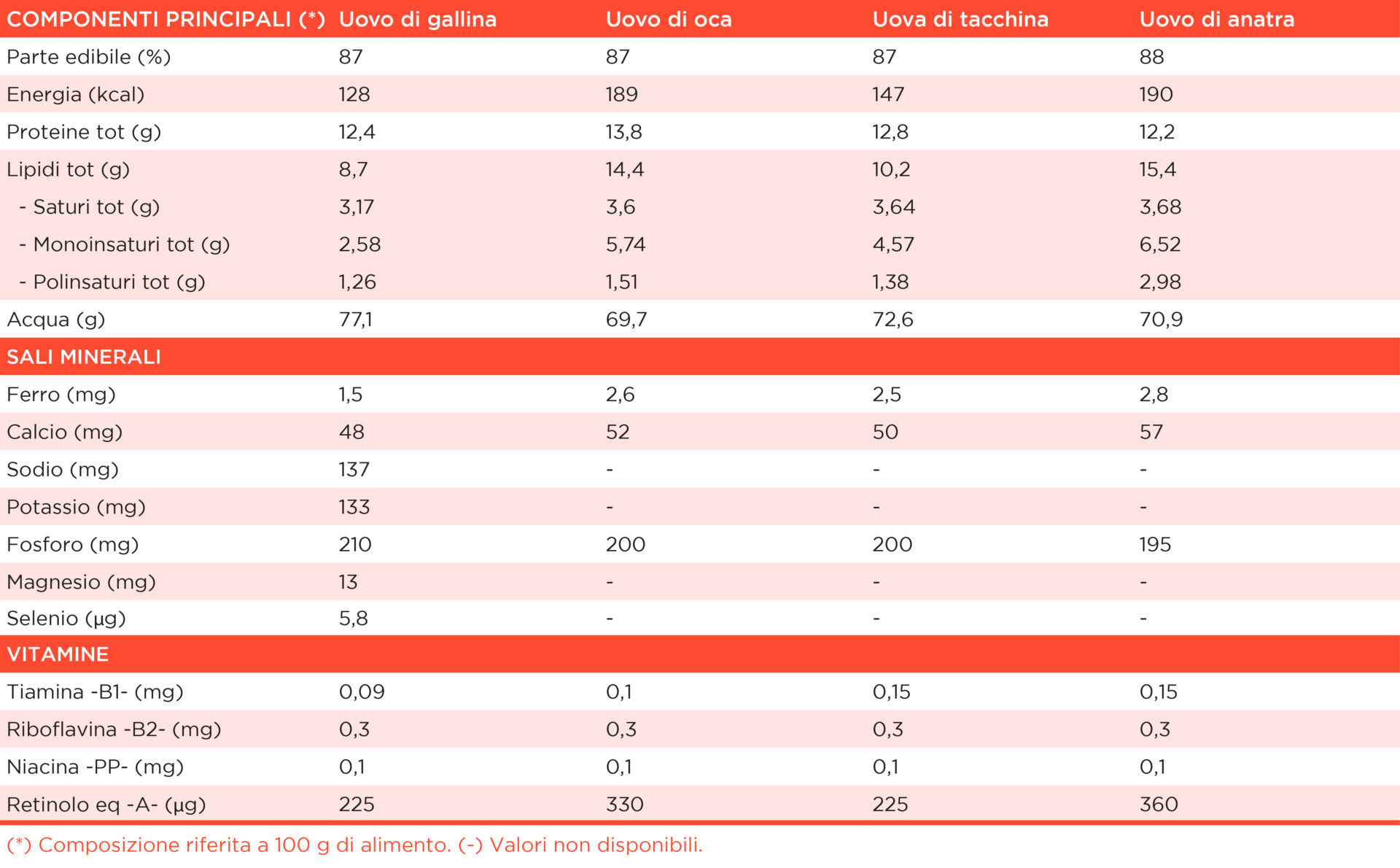

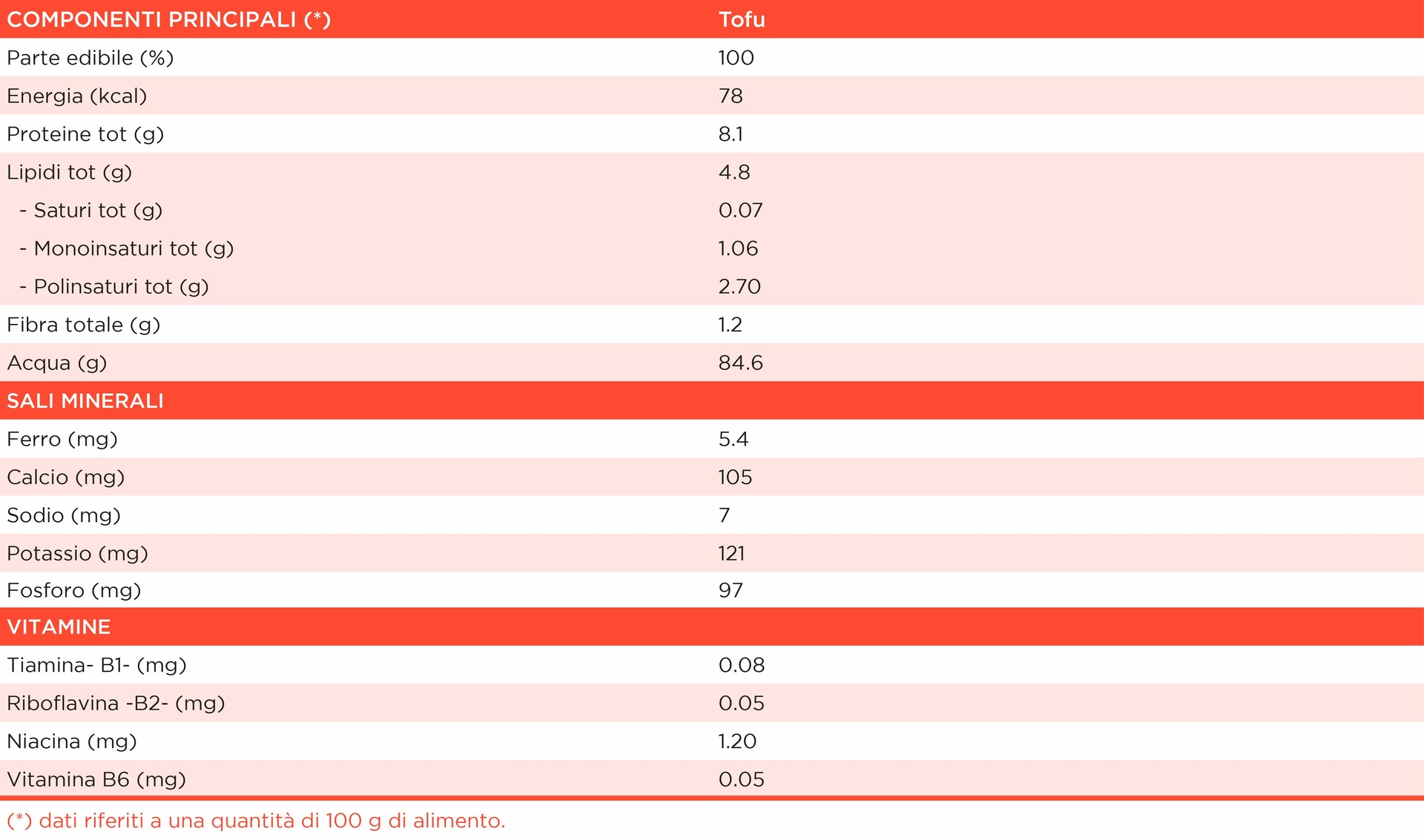

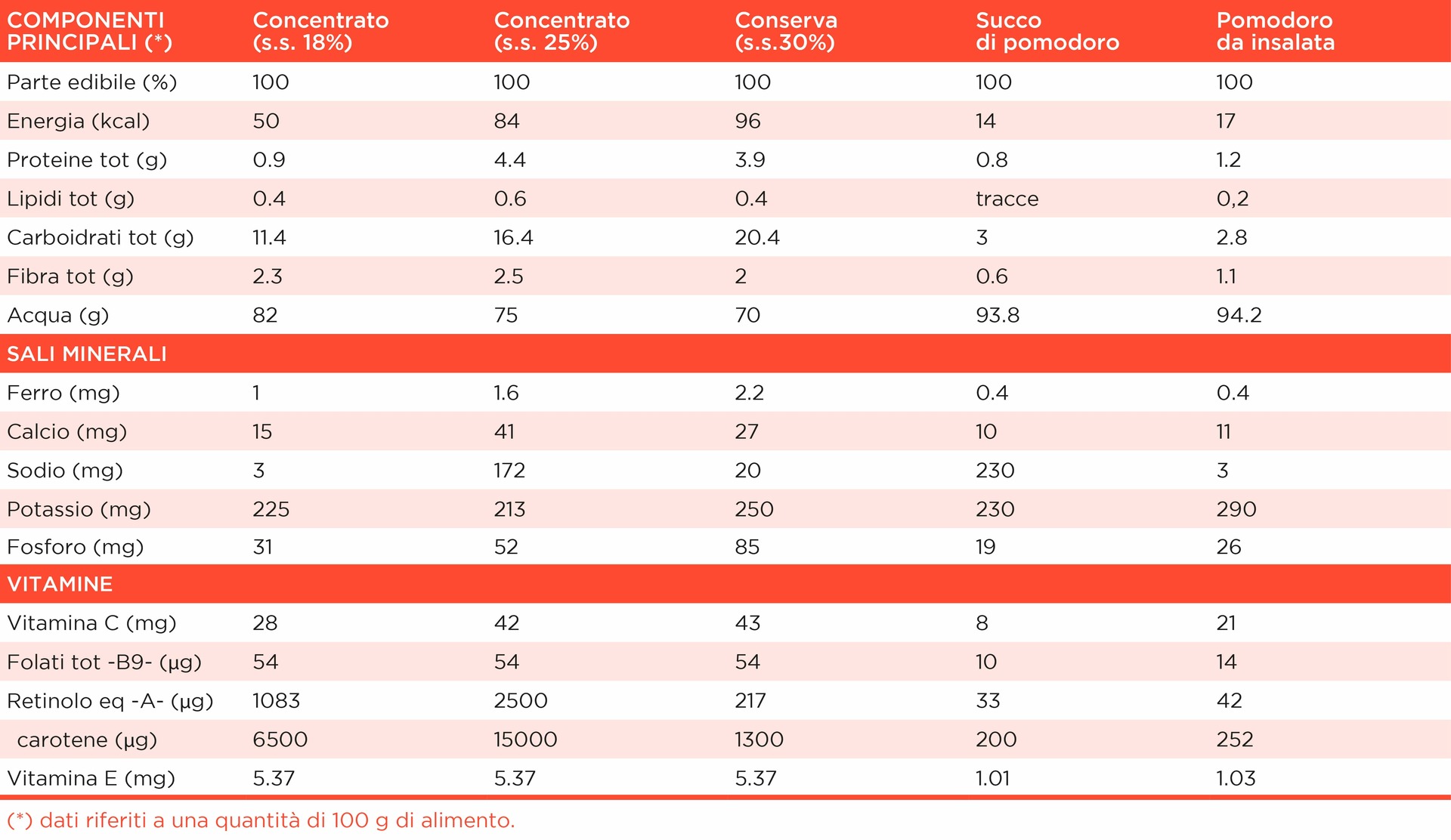

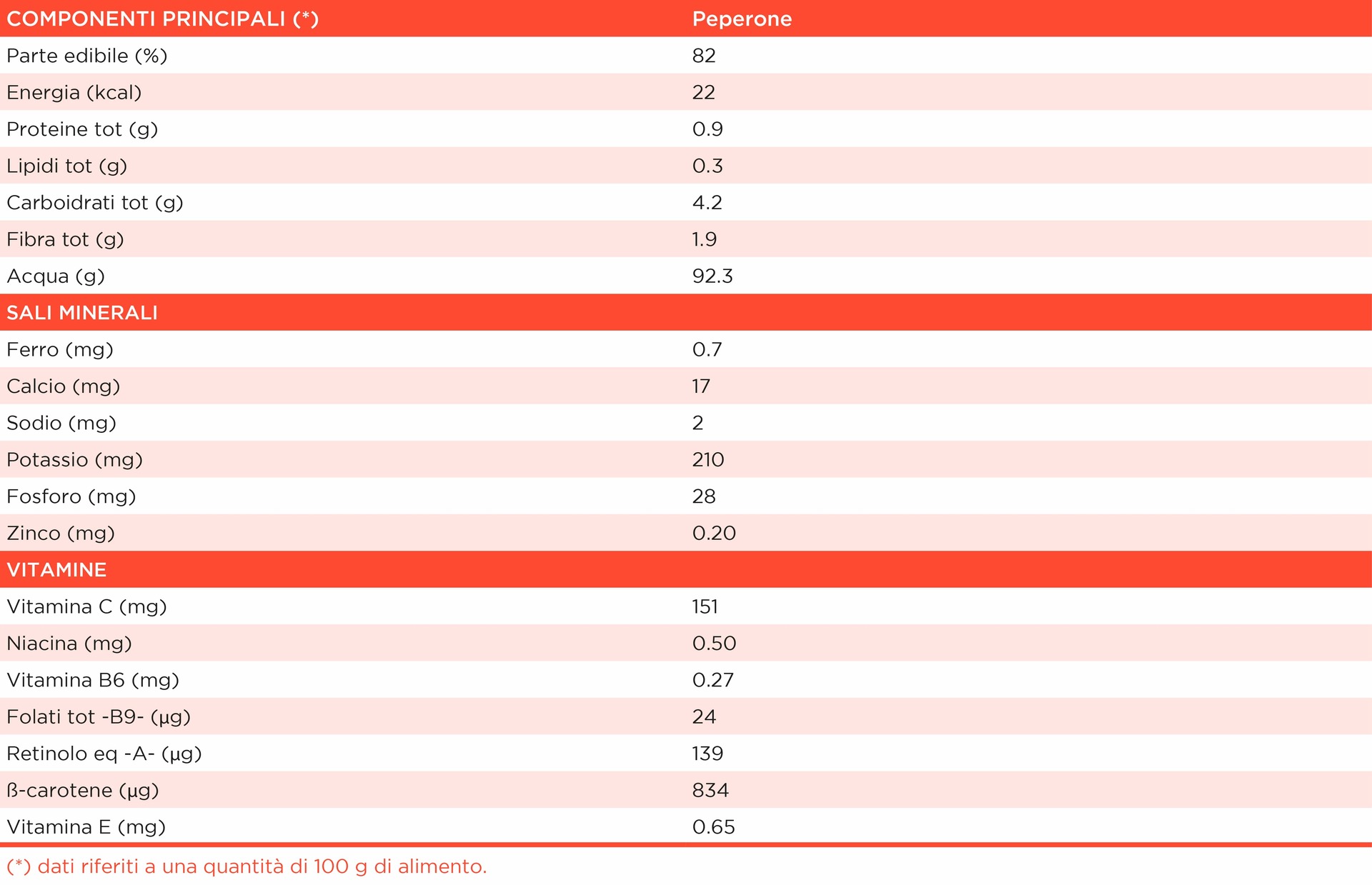

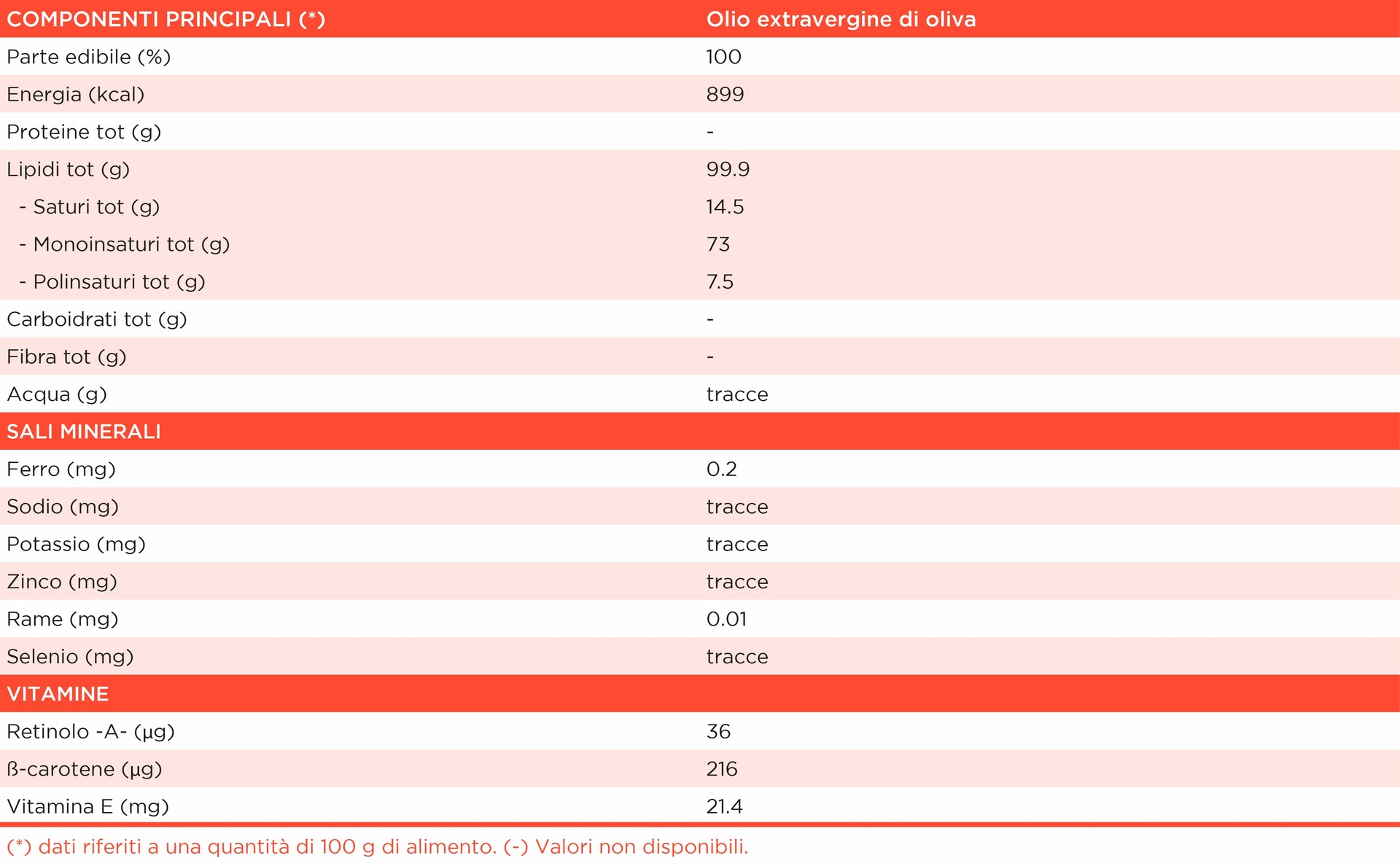

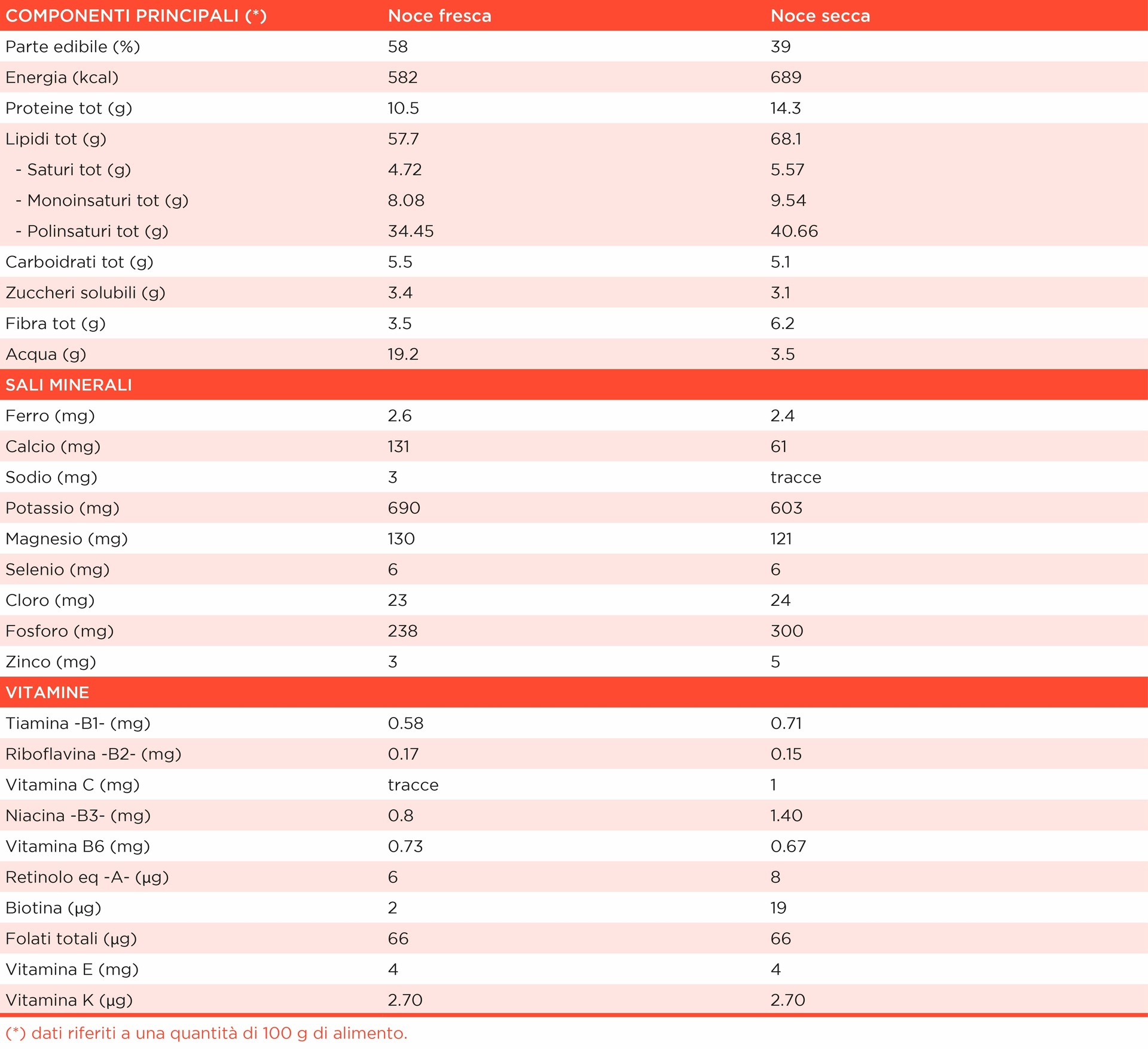

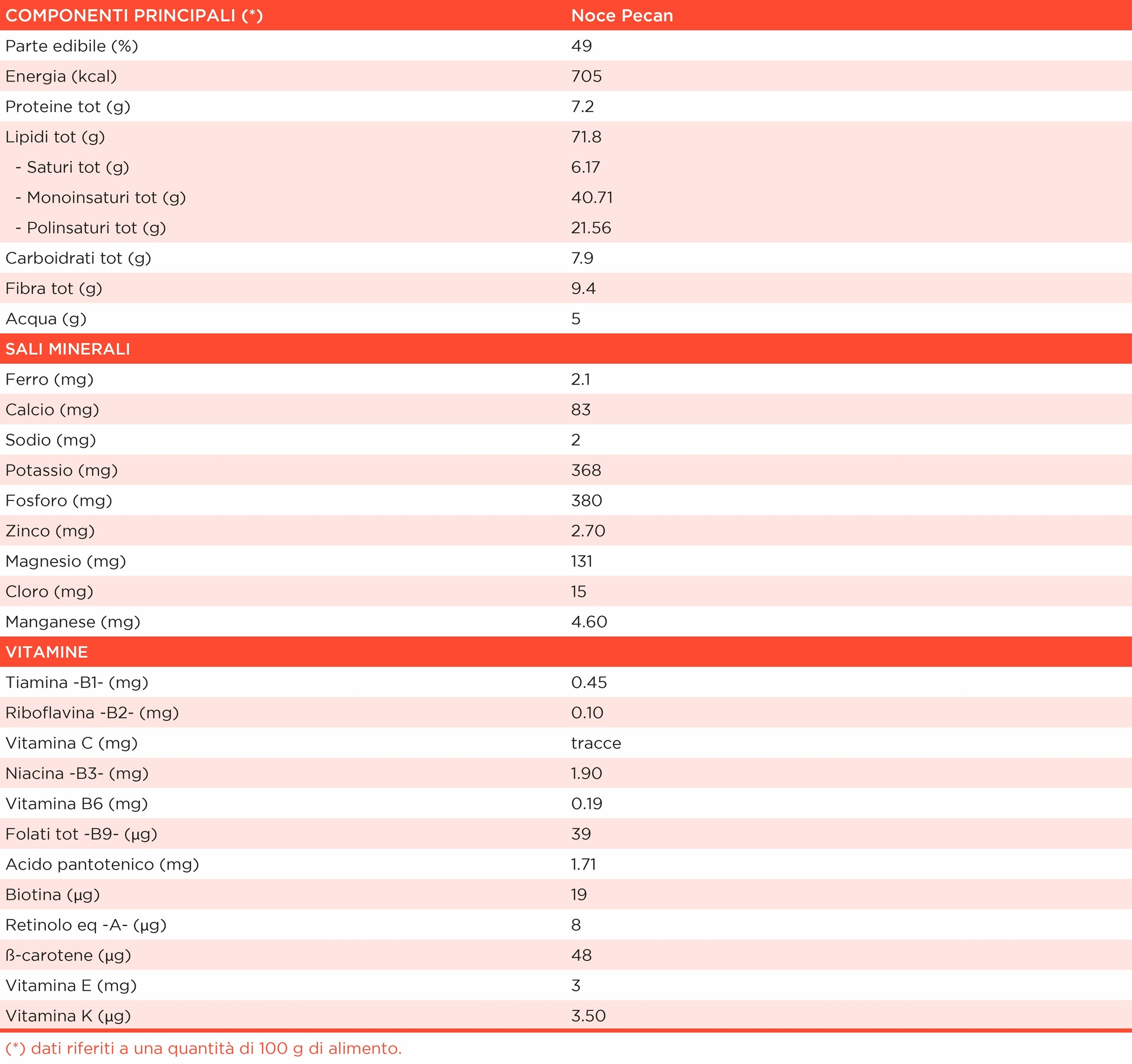

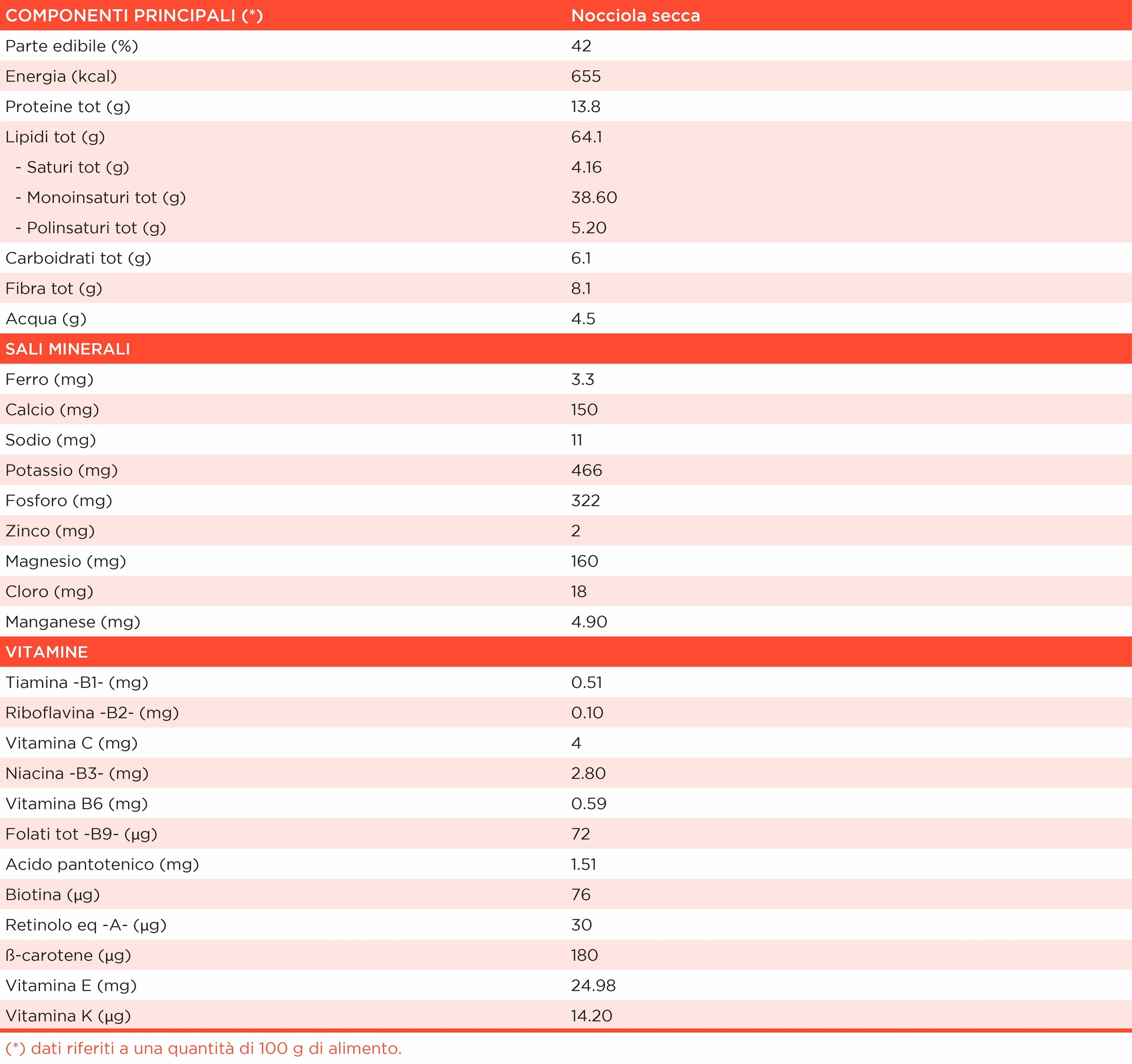

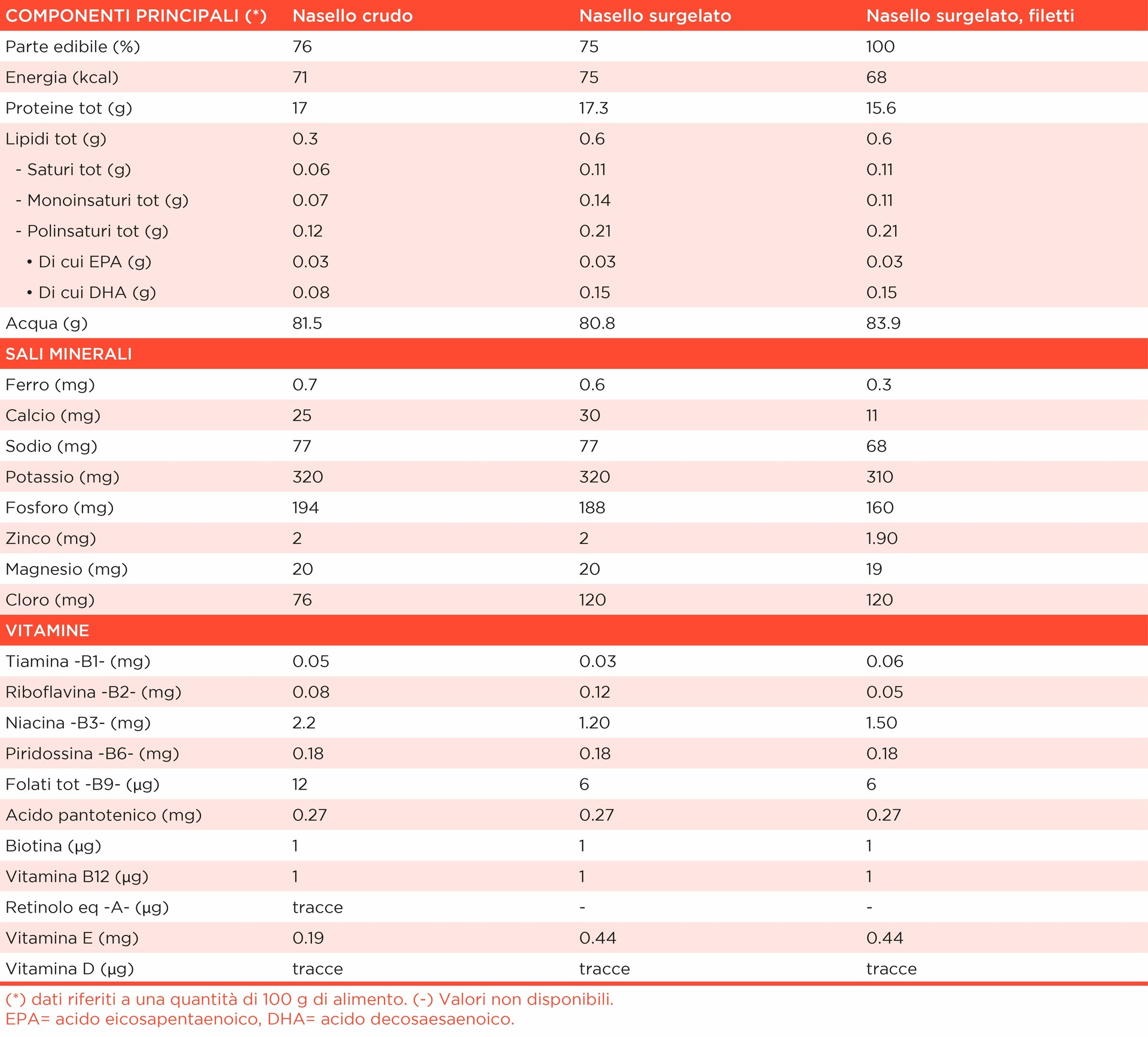

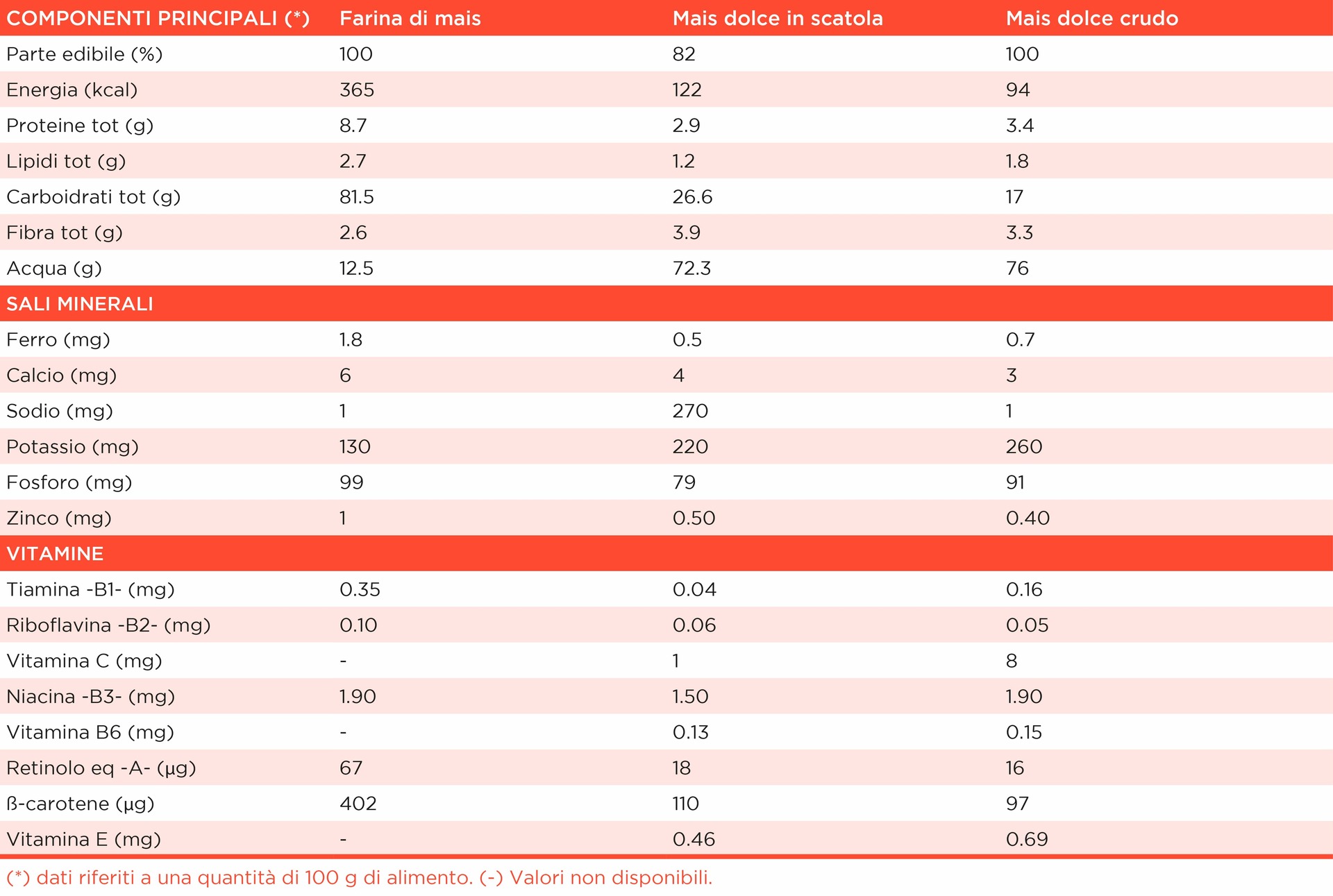

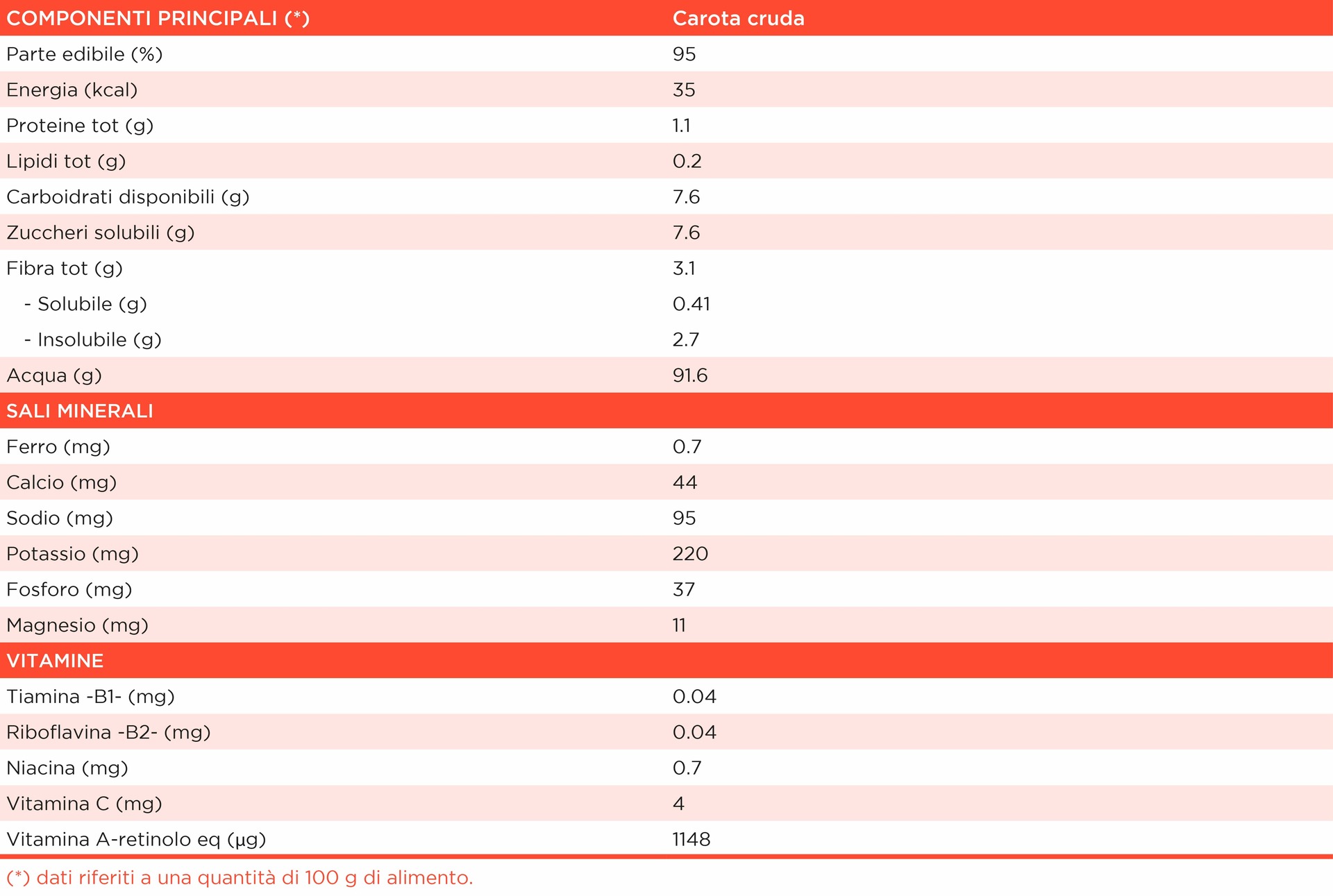

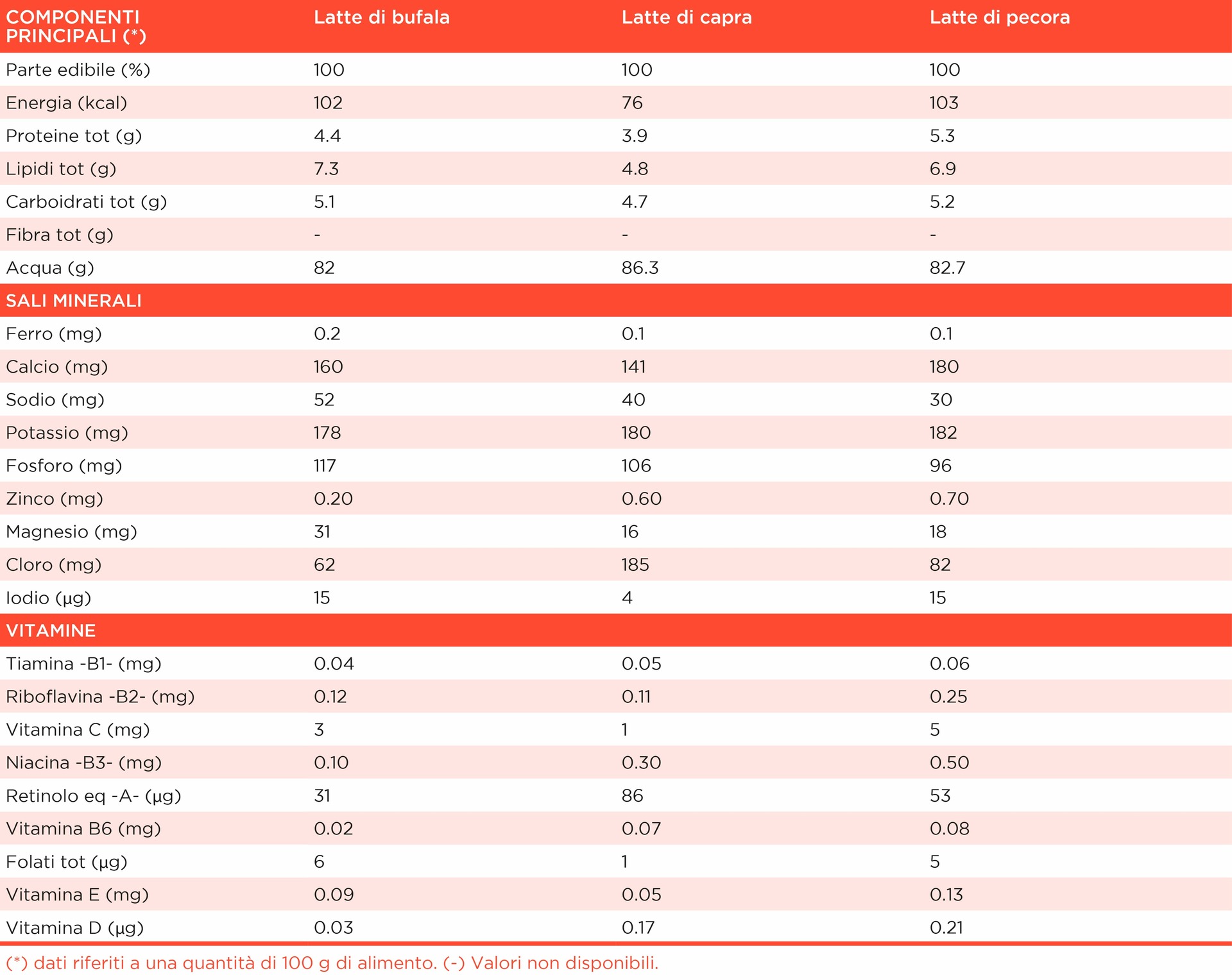

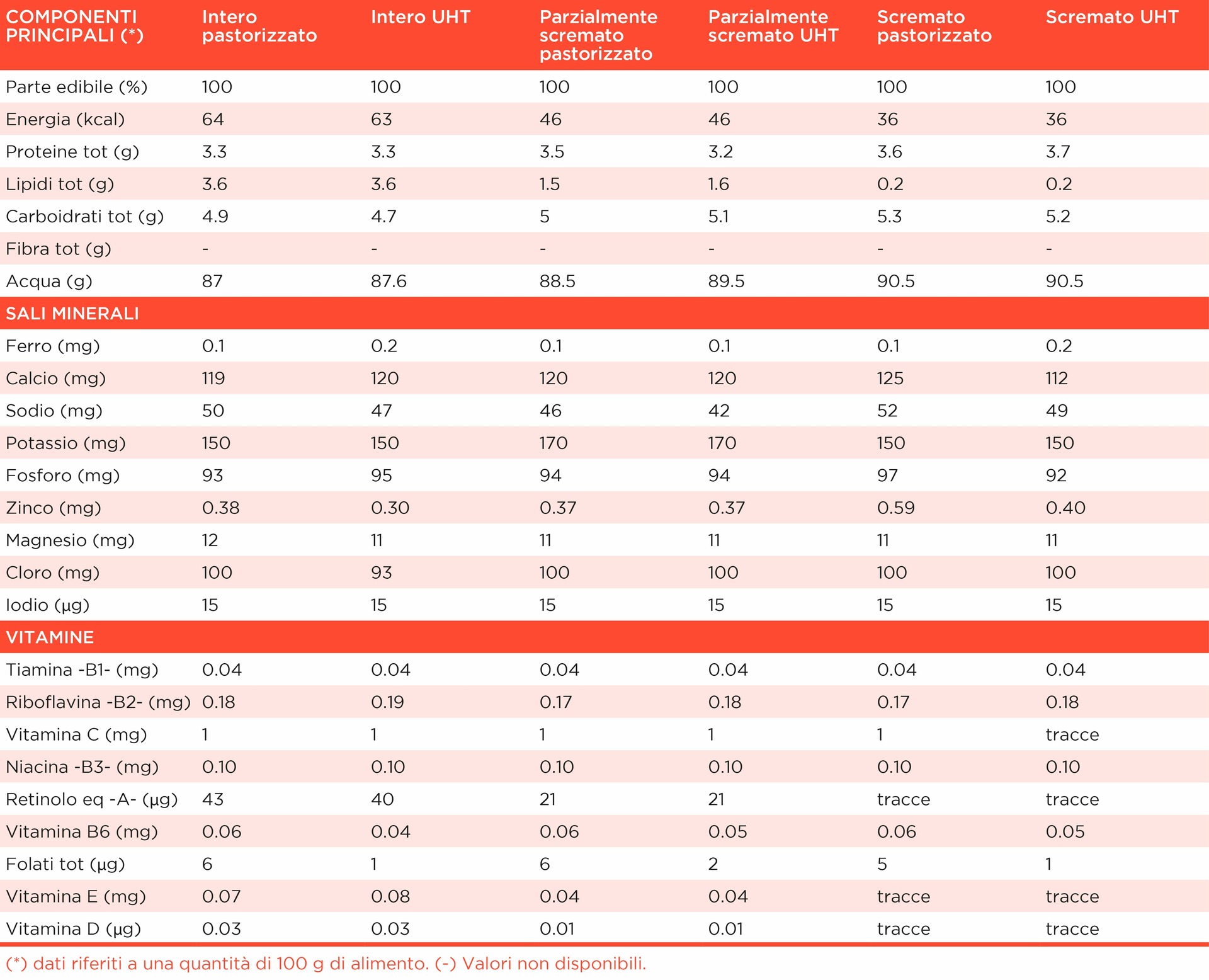

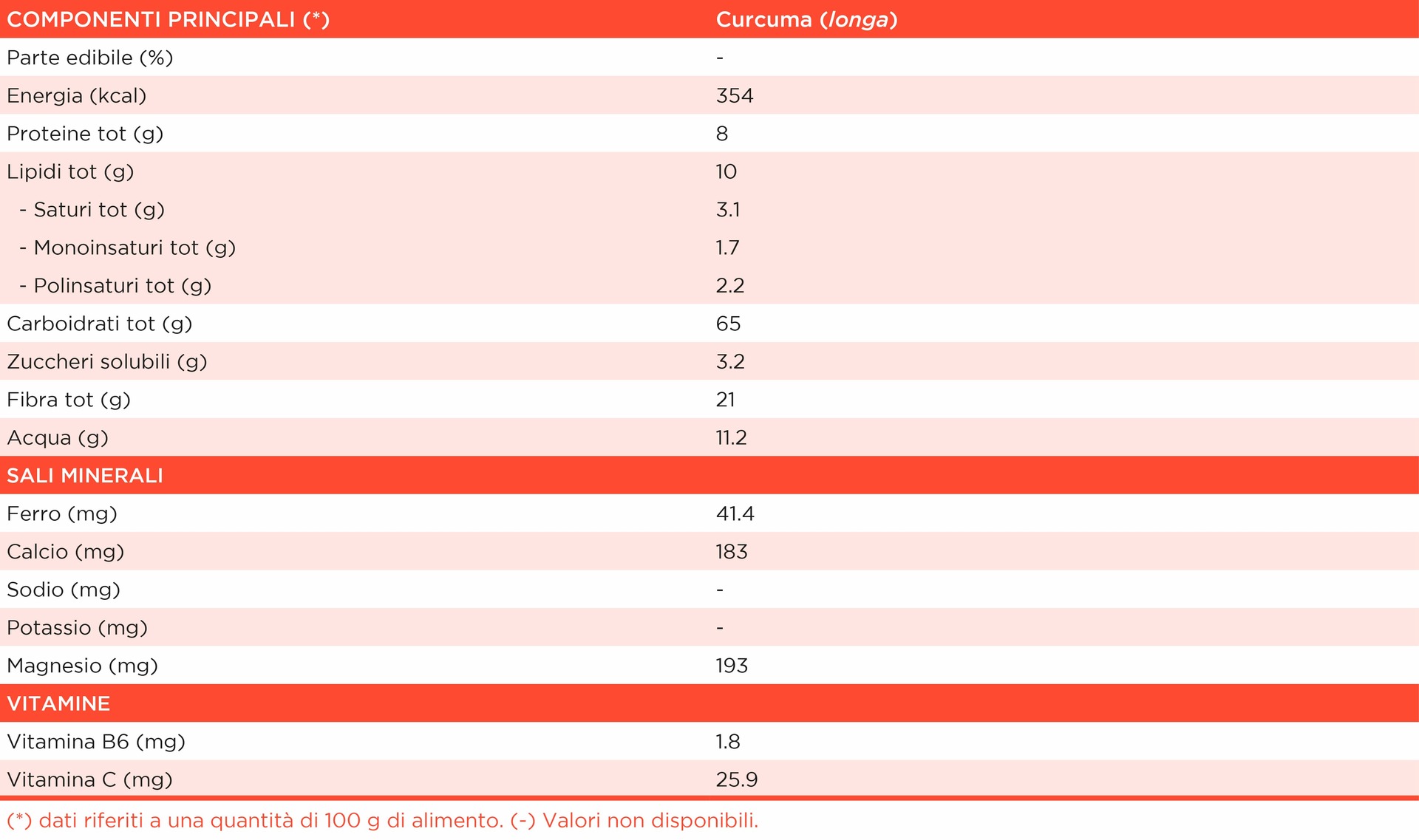

Proprietà nutrizionali della pesca

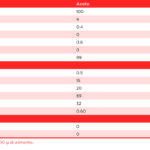

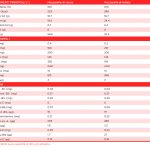

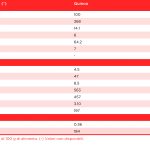

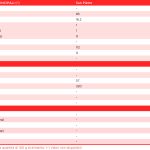

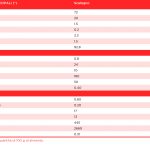

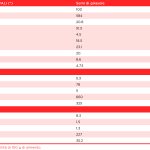

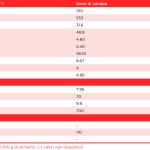

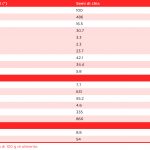

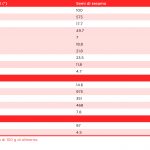

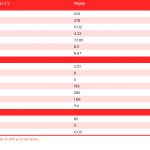

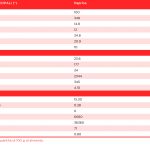

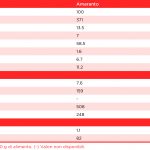

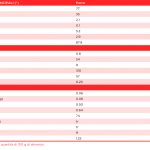

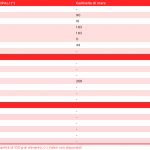

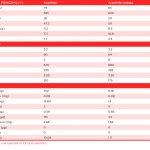

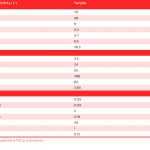

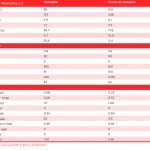

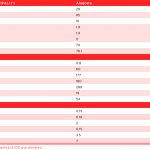

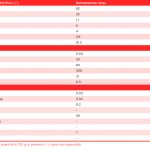

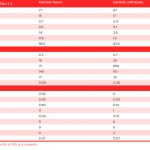

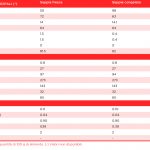

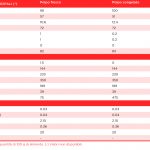

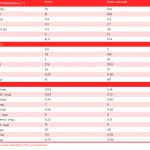

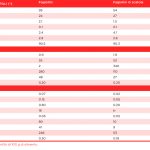

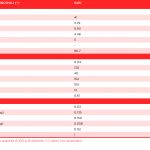

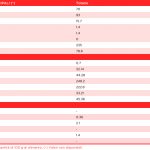

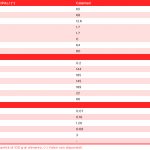

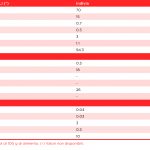

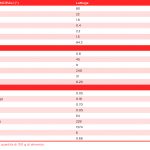

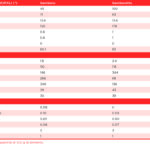

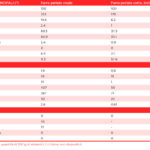

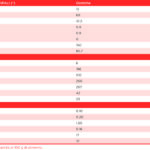

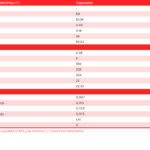

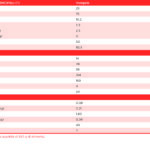

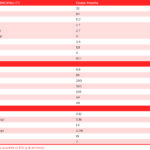

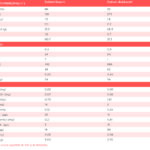

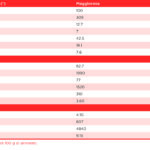

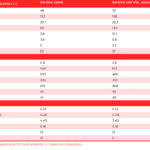

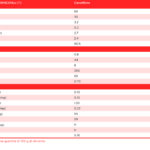

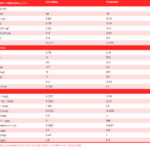

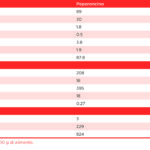

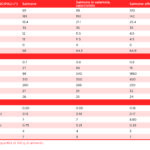

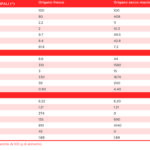

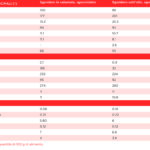

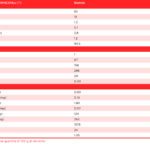

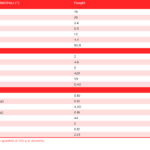

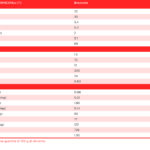

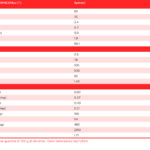

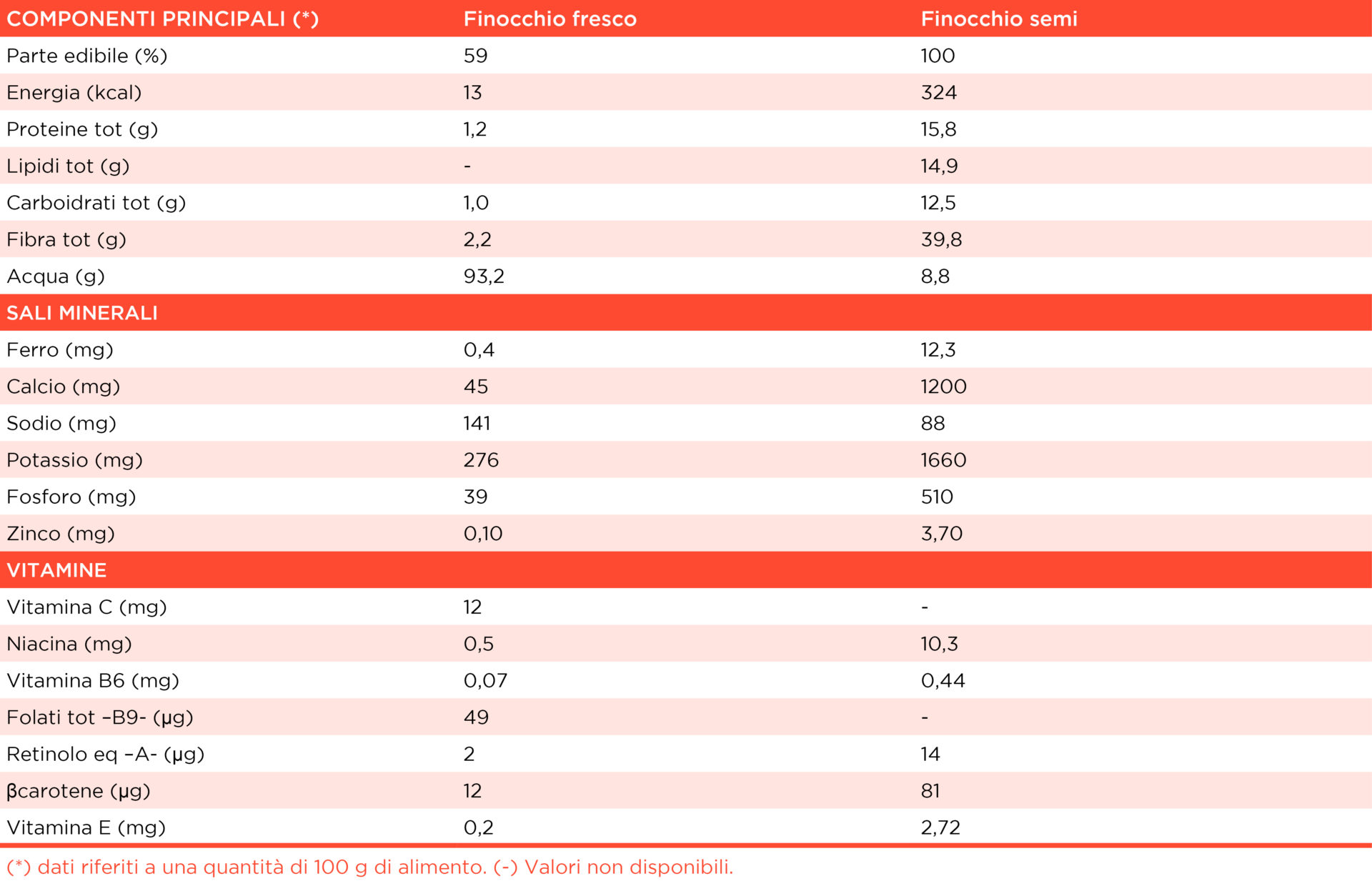

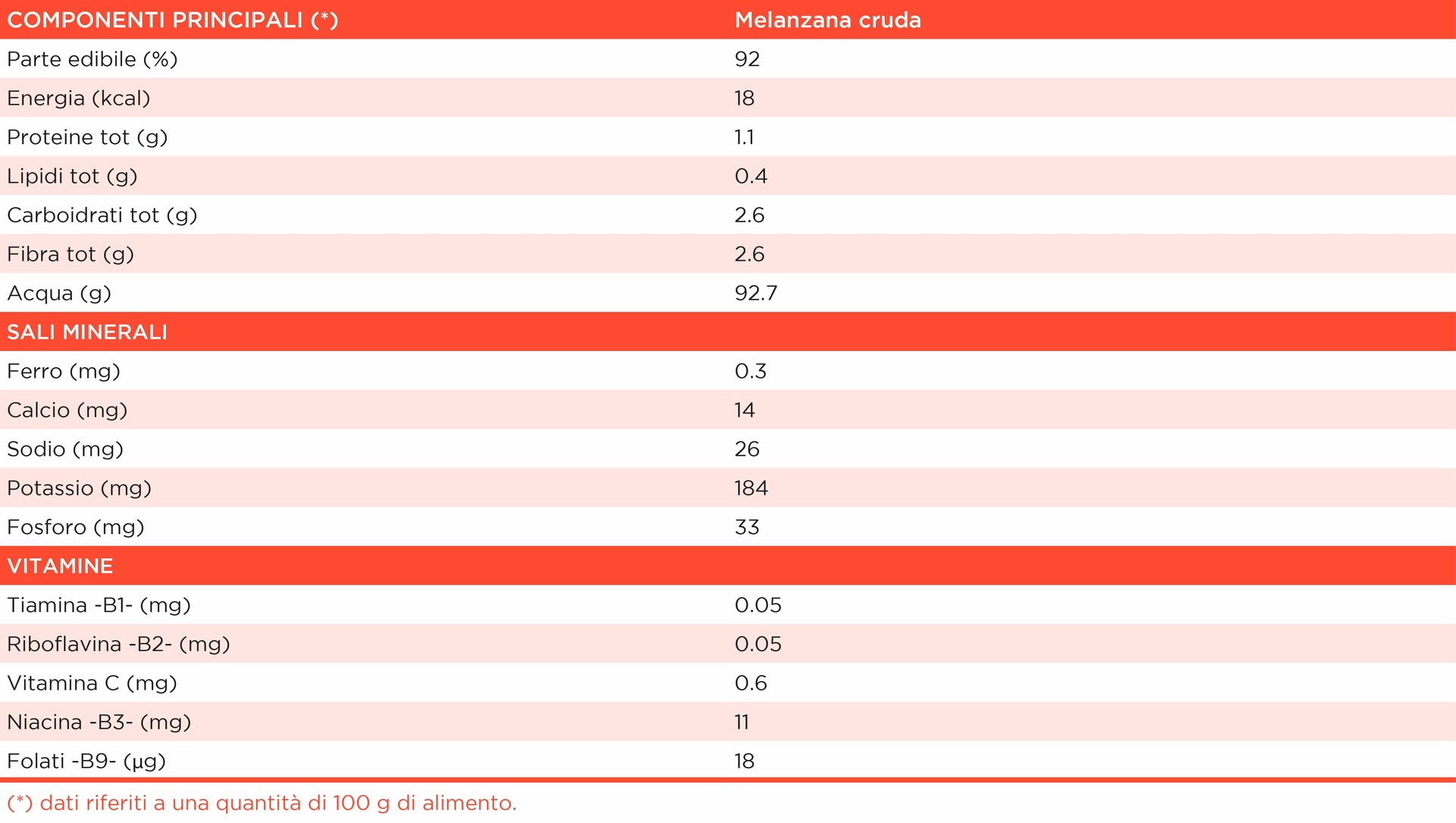

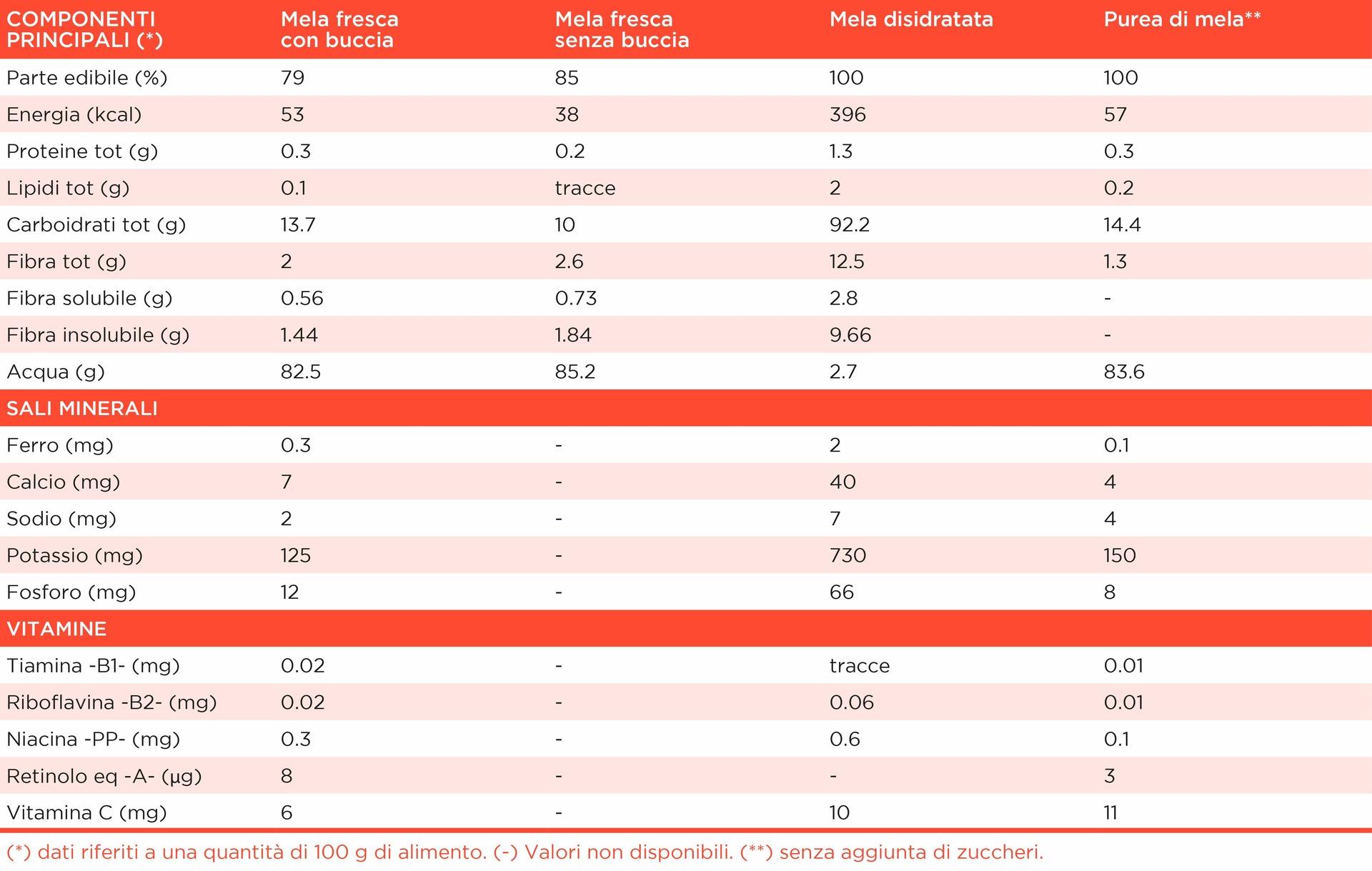

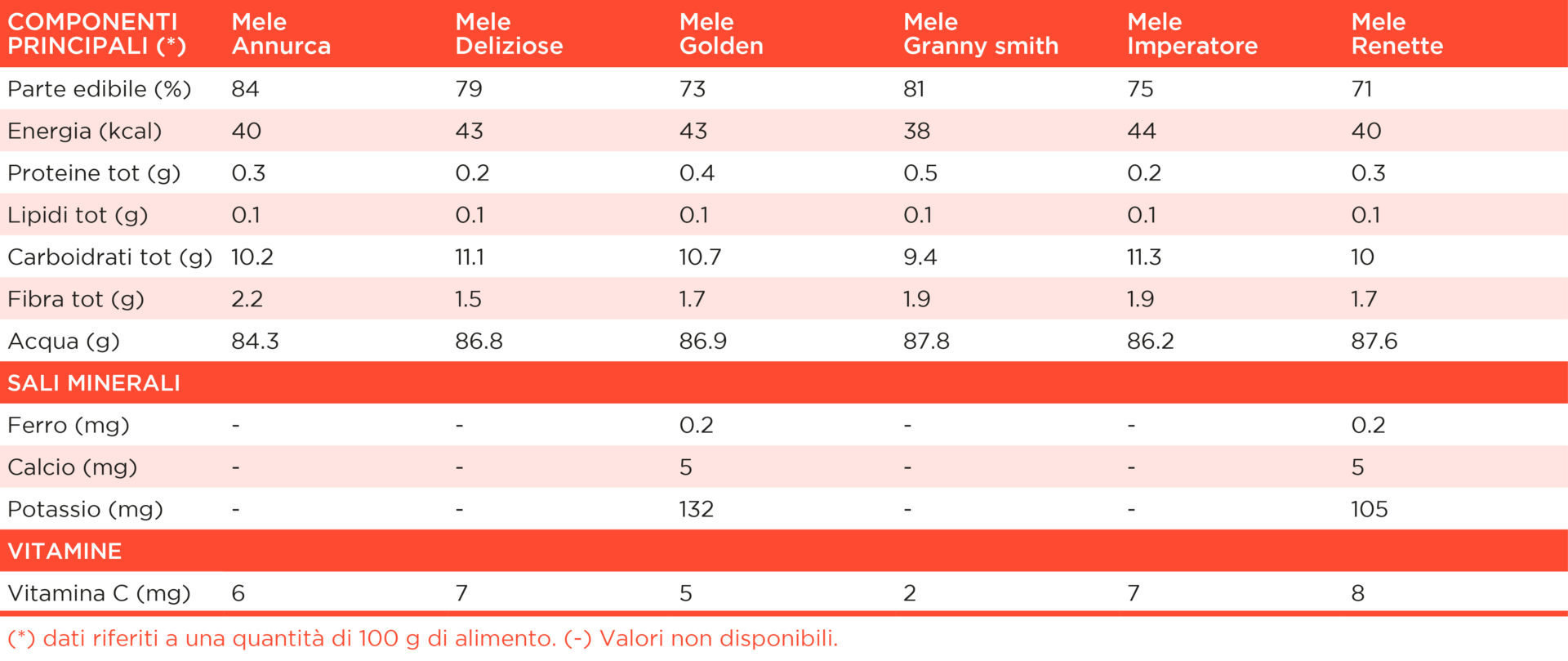

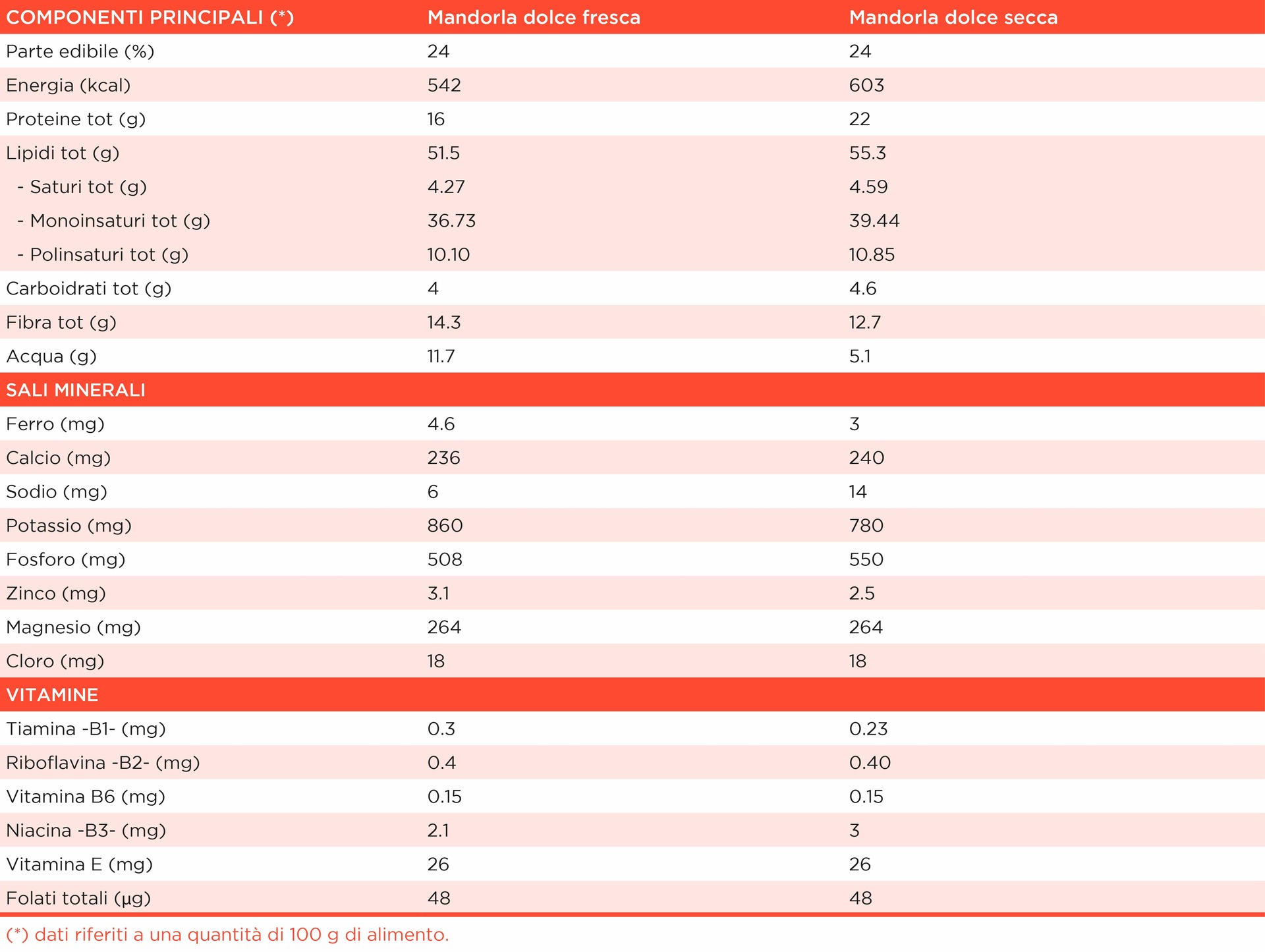

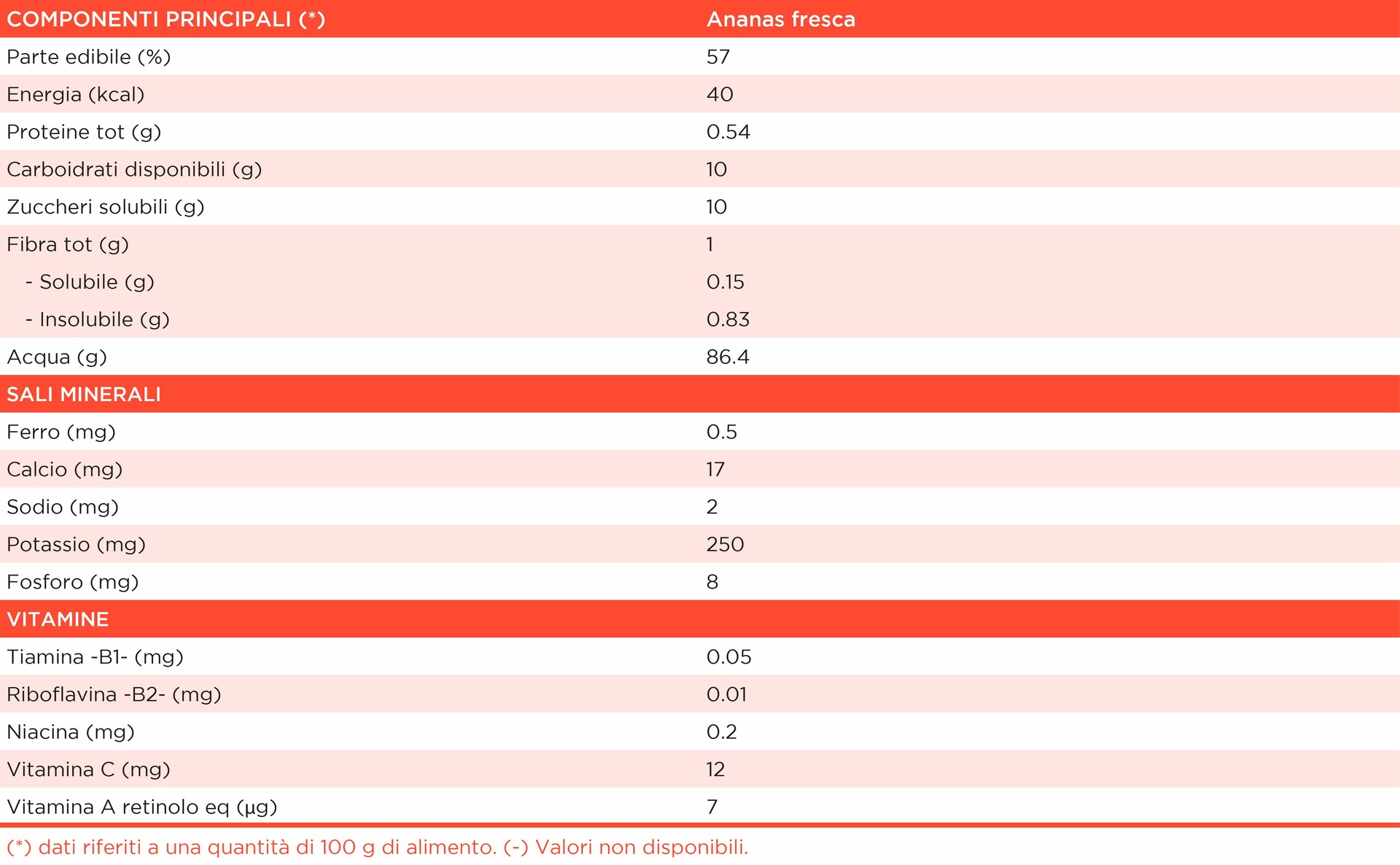

Pesca valori nutrizionali

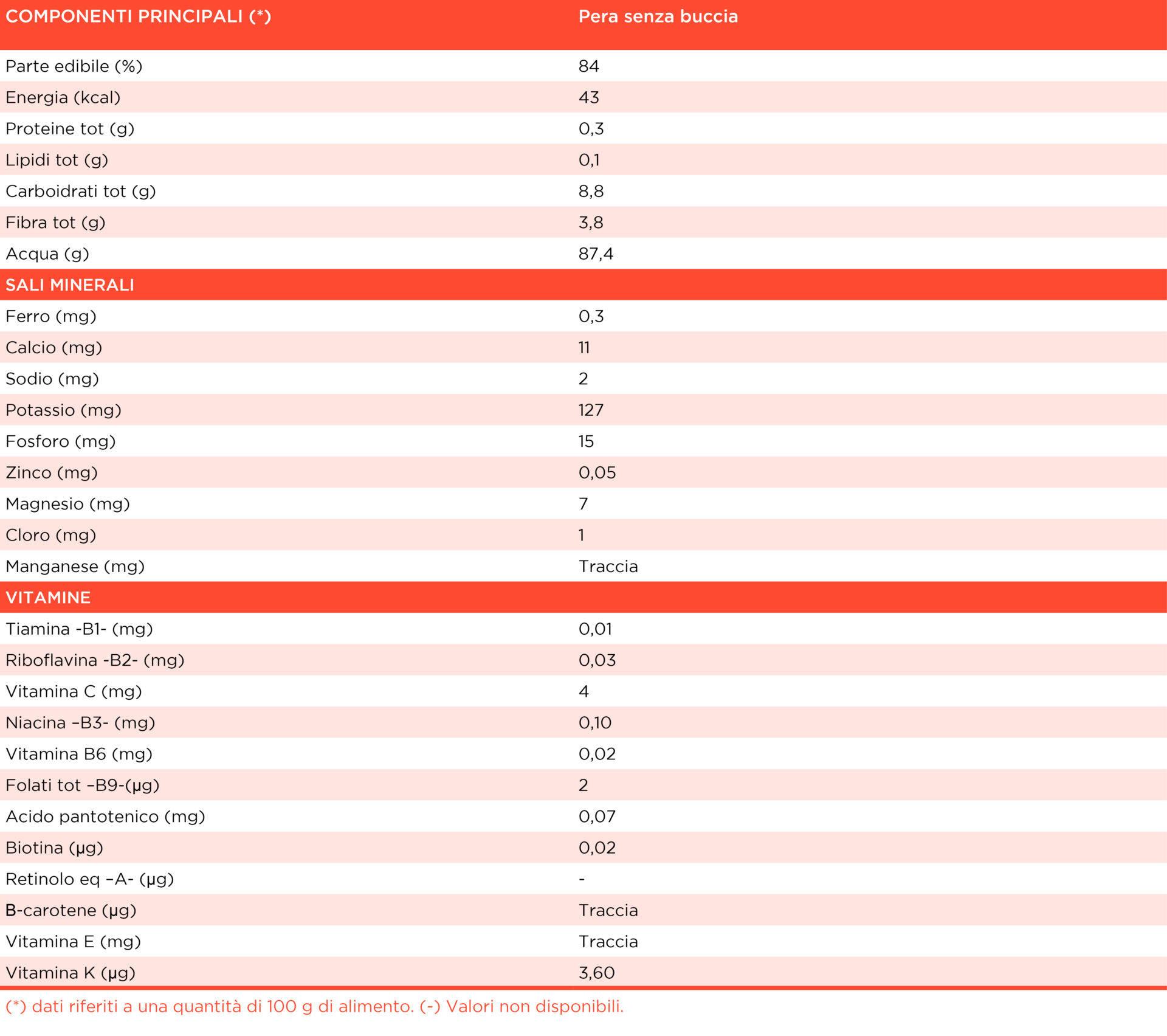

Le pesche sono composte da più del 90% di acqua, mentre la restante parte contiene perlopiù zuccheri semplici e fibra.

Grazie proprio alla loro particolare composizione anche l’apporto calorico è limitato, all’incirca 30 calorie ogni 100 grammi.

Tra i minerali spiccano il potassio, ferro e fluoro; tra le vitamine invece la vitamina A e la vitamina C.

Pesca benefici

Tra i minerali quello più presente è il potassio, fondamentale per regolare il contenuto ed il flusso di acqua dentro e fuori le cellule, per la salute del cuore, dei muscoli e del sistema nervoso. Le fonti di potassio della nostra dieta sono utili a mantenere in equilibrio il rapporto con il sodio.

Spesso le diete occidentali sono sbilanciate a favore di quest’ultimo, con possibile aumento dei livelli di pressione sanguigna e conseguente incremento del rischio cardiovascolare.

Buoni sono anche i contenuti in ferro, fondamentale per la produzione dei globuli rossi e in fluoro per la salute di ossa e denti.

La polpa delle pesche è invece un concentrato di beta-carotene. Questo una volta assorbito può essere convertito in vitamina A, un importante micronutriente liposolubile che garantisce il corretto funzionamento del processo visivo, ma anche la salute di pelle, ossa e sistema immunitario. La vitamina A, sembrerebbe anche utile per prevenire i tumori al polmone e alla cavità orale.

Buono è anche il contenuto in vitamina C, con una potente azione antiossidante.

Diversi studi, infine, ne descrivono la ricchezza in composti fenolici con quantitativi che variano a seconda delle varietà e delle condizioni pedoclimatiche.

La porzione di consumo consigliata è 150 grammi di frutto fresco, che corrispondono circa a un frutto medio.

Produzione e Tecnologia della pesca

Caratteri botanici del pesco

Il pesco è un albero che può raggiungere gli 8 m di altezza, con una corteccia bruno-cenerina e rami radi, divaricati, rosso-bruni. Le foglie sono lanceolate, strette e seghettate. I fiori sbocciano prima della comparsa delle foglie, sono ermafroditi, ascellari, pentameri e di colore rosa.

Il pesco è una specie autofertile e, solo uno dei due ovuli, viene fecondato e matura; il nocciolo di pesco contiene perciò un solo seme (o mandorla) solcato profondamente, dal sapore amaro per l’elevato contenuto di amigdalina.

I frutti sono drupe carnose, tondeggianti, solcate longitudinalmente da un lato, coperte da una buccia tomentosa (pesche propriamente dette) o glabra (pesche-noci o nettarine) di vario colore.

La polpa è succulenta, di sapore zuccherino più o meno acidulo, e, a seconda della varietà, può essere gialla o bianca.

La maturazione dei frutti avviene tra la prima e la seconda decade di maggio nelle zone meridionali, fino alla fine di settembre per le cultivar più tardive.

Coltivazione del pesco

Per la sua coltivazione il pesco richiede climi temperato-miti, si possono usare diverse tecniche colturali (classificate in forme in volume, forme a parete verticale e a pareti inclinate) e, per la scelta del sesto d’impianto, si deve tenere conto di molti elementi quali il portinnesto, la fertilità del terreno, la forma di allevamento, la disponibilità di acqua, la varietà , ecc.

Un’ operazione importante consiste nel diradamento dei frutti, che permette di ottenere frutti di pezzatura commerciale a complemento della potatura; il diradamento va eseguito alla quarta-sesta settimana (25-35 giorni) dopo la piena fioritura.

La raccolta viene effettuata generalmente in più riprese (ad eccezione della pesca percoca se si pratica la raccolta meccanica) usando come metodo di valutazione la colorazione dell’epidermide. Tale raccolta può essere fatta ricorrendo ai sistemi tradizionali, utilizzando scale, oppure ad appositi carri raccolta opportunamente attrezzati per l’utilizzazione dei pallets.

La produttività degli impianti peschicoli varia a seconda delle cultivar: risulta minore per quelle precoci mentre tende ad aumentare per quelle tardive; nelle cultivar più produttive può giungere fino a 400 q/ha.

Produzione delle pesche

In seguito alla raccolta le pesche vengono inviate ai magazzini di lavorazione dove si provvede alla cernita, alla spazzolatura, e al confezionamento in imballaggi standardizzati e per le varietà intermedie o tardive alla conservazione.

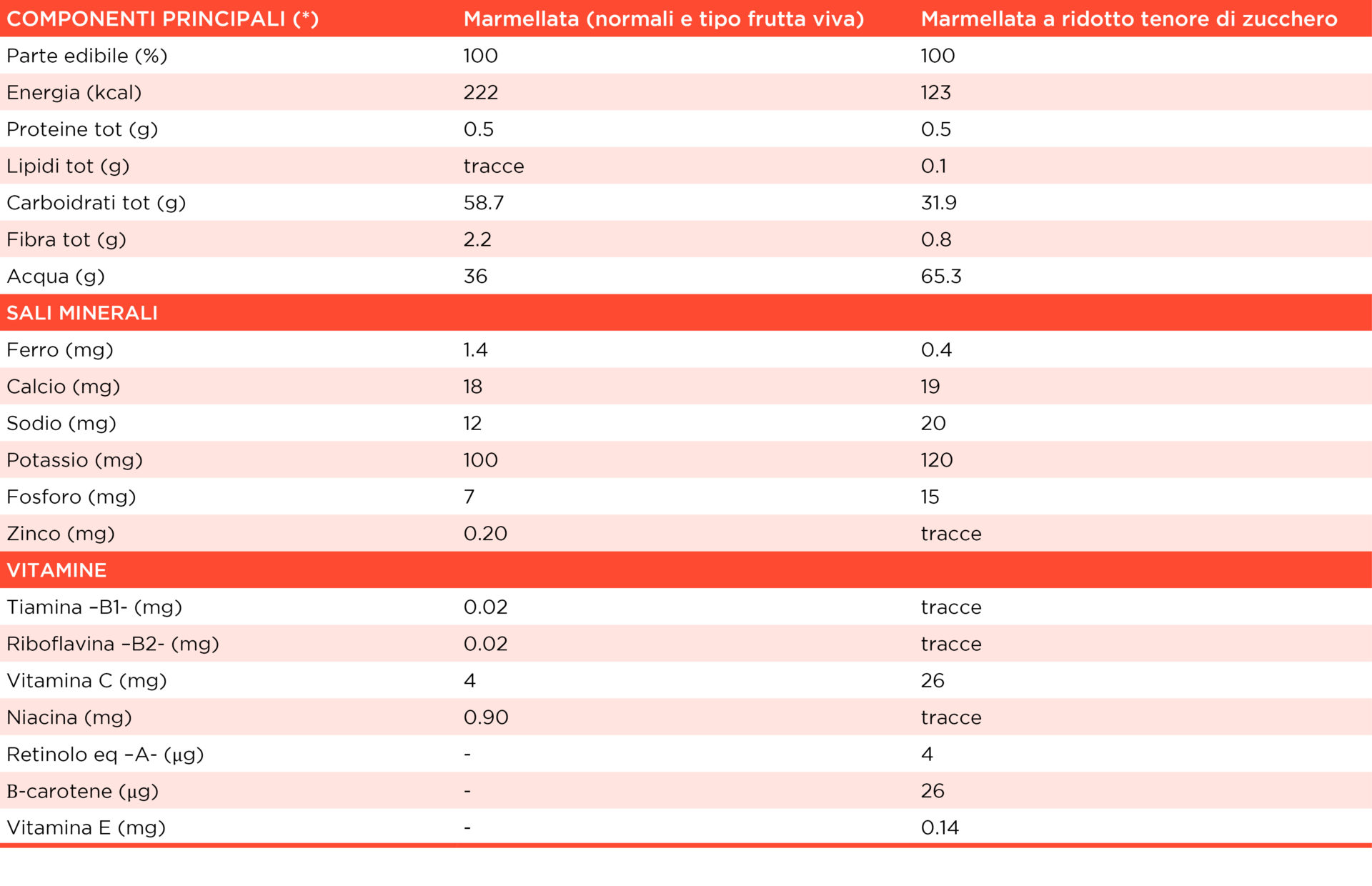

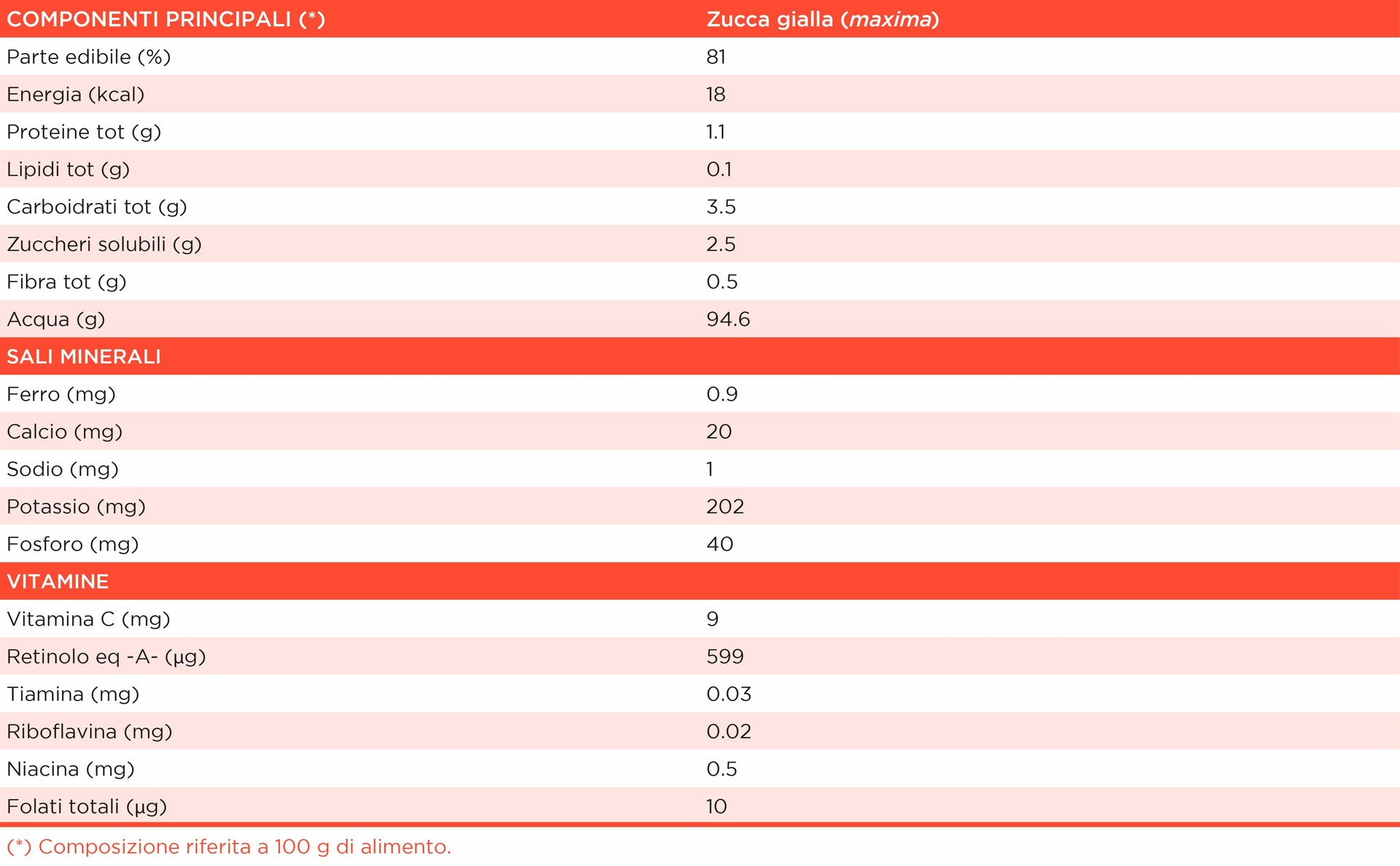

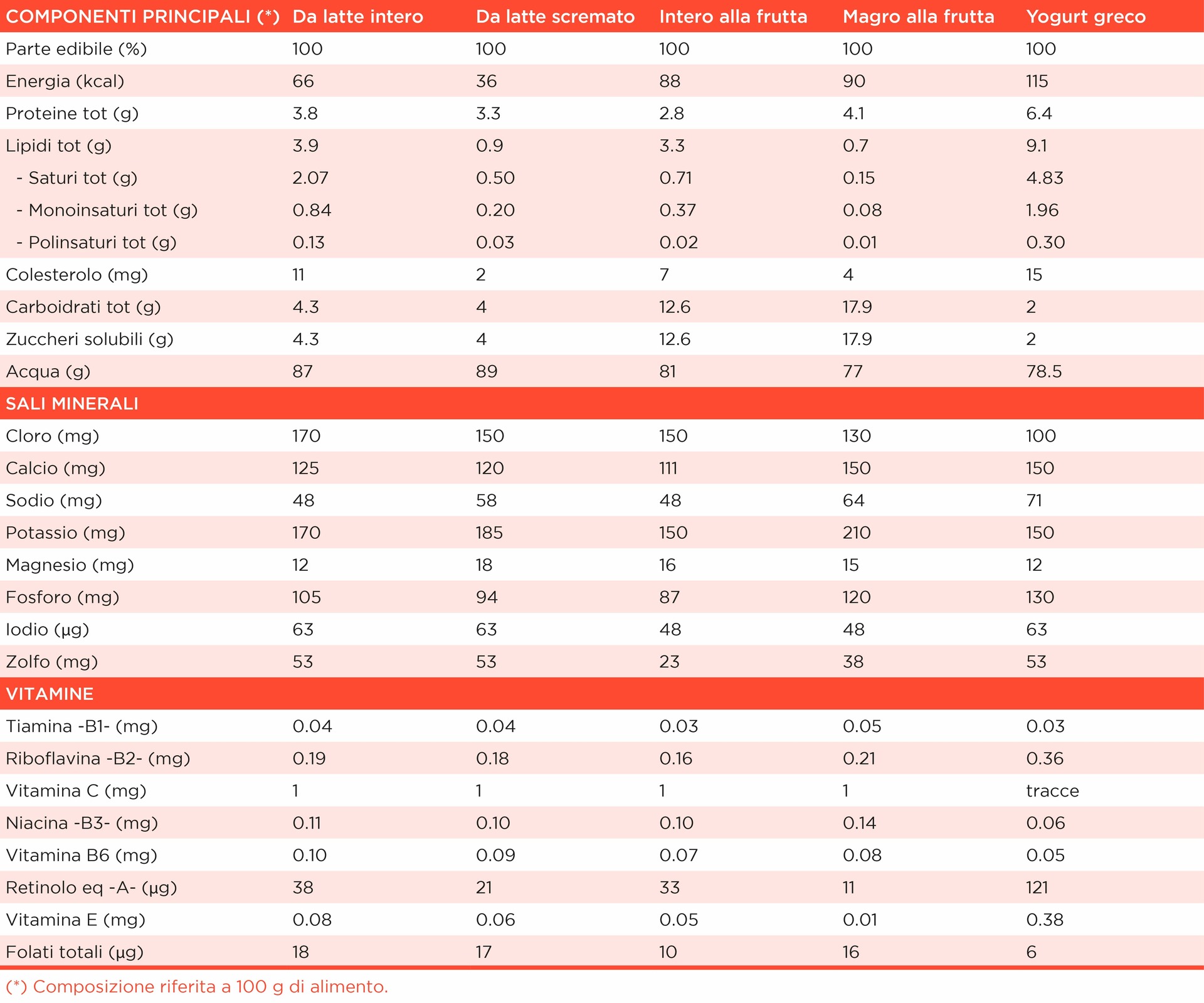

La pesca oltre che essere consumata allo stato fresco è largamente utilizzata nella industria conserviera per la produzione di marmellate, succhi e pesche sciroppate, pesche essiccate, mostarda e canditi e molto altro.

Stagionalità della pesca

In Italia sono di stagione tra giugno e settembre.

Preparazione e Conservazione della pesca

In linea generale le pesche fresche, dopo la raccolta, hanno una vita abbastanza breve che non supera i dieci giorni, anche se conservate in frigorifero. Dipende dalla varietà e dal grado di maturazione. In certi casi non superano i tre giorni dall’acquisto, nonostante siano ancora ben sode quando le compriamo.

In alternativa al consumo fresco, è possibile usare le pesche per preparare centrifugati o frullati.

Alcune varietà sono particolarmente indicate per la preparazione di confetture, frutta disidratata, frutta sciroppata e succhi di frutta, sia industrialmente che artigianalmente.

Tutte queste preparazioni comportano solitamente l’aggiunta di zuccheri, o nel liquido di governo, o nel processo di trasformazione del prodotto, che ne alterano alcune caratteristiche nutrizionali, specialmente la parte calorica.

In molti casi lo stesso vale per i succhi di pesca, a cui vengono solitamente aggiunti conservanti, acqua e zuccheri semplici.

Invece, le pesche in forma essiccata o disidratata non subiscono grosse alterazioni, se non quella di essere state private dell’acqua e di avere quindi bloccato il processo di degradazione. In questo caso, hanno lo stesso corredo di nutrienti e sali minerali delle pesche fresche.

Nel caso delle produzioni industriali, grazie all’applicazione delle più moderne tecnologie di conservazione, la frutta viene stabilizzata con trattamenti che ne rispettano maggiormente le componenti aromatiche e in alcuni casi senza l’aggiunta di zuccheri semplici.